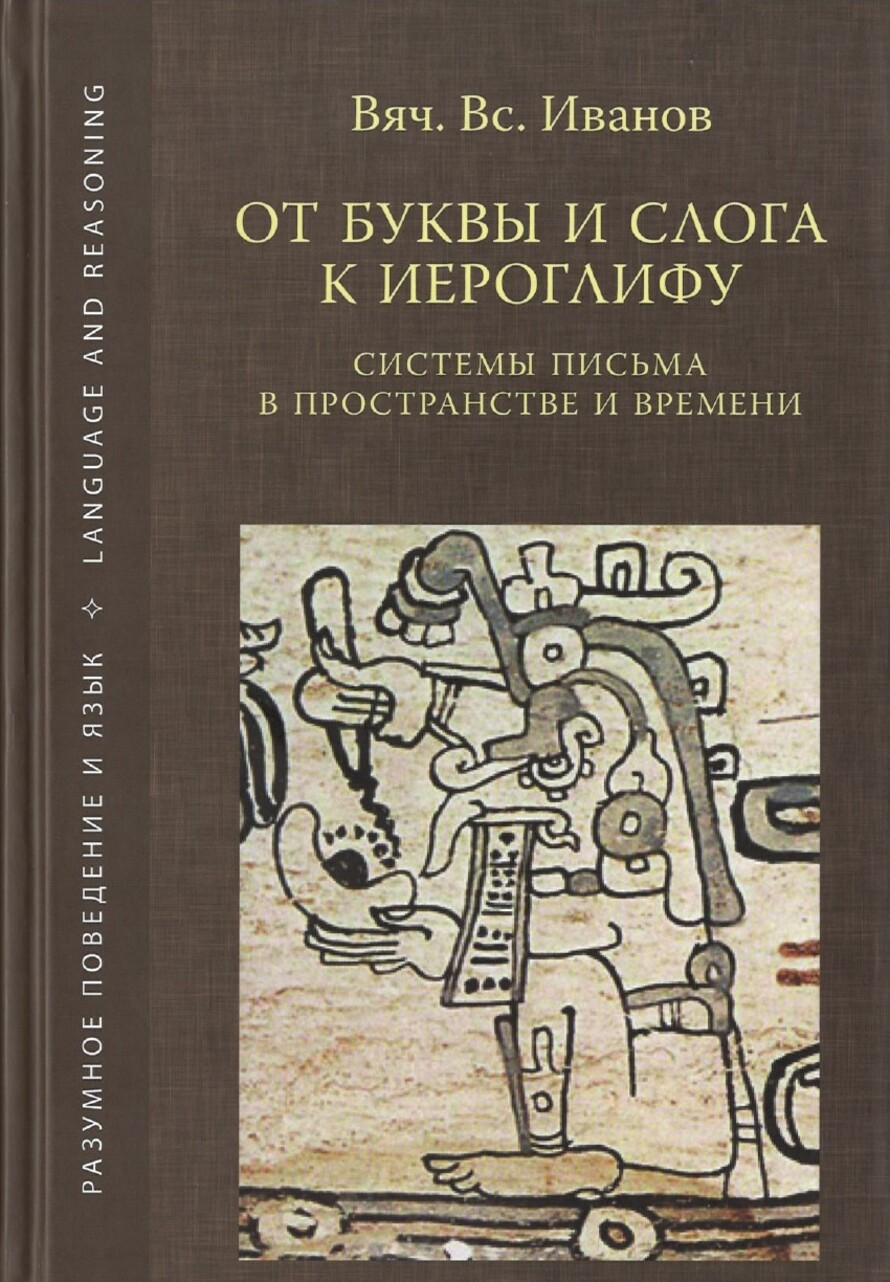

В честь 95-летия со дня рождения Вяч. Вс. Иванова, лингвиста, антрополога, семиотика, бывшего директора Библиотеки иностранной литературы, Центр междисциплинарных исследований подготовил книжную подборку, посвященную малоизвестному наследию ученого.

Благодаря специфике эволюционного развития человеческого мозга мы как биологический вид входим в мир культуры и природы своеобразными дешифровщиками окружающих нас многочисленных знаковых систем, и на протяжении земного существования нам неизбежно приходится заниматься интерпретацией воспринимаемой всеми органами чувств действительности для того, чтобы двигаться навстречу своим целям в обществе, культуре, вселенной вообще. Проблемы восприятия, считывания и распознавания знаков (от признаков смены времен года до различных начертанных на каком-либо носителе символов) составляют предмет научной области, известной под названием «семиотика», у истоков которой во второй половине XX столетия стоял выдающийся советский и российский ученый и директор Библиотеки иностранной литературы с 1989 по 1993 гг. Вячеслав Всеволодович Иванов (1929—2017), разрабатывавший вместе с Ю. М. Лотманом эту ветвь научного знания в нашем отечестве. Преуспев на научном поприще, он также выказал себя незаурядным стихотворцем и замечательным переводчиком. Данная подборка, приуроченная к 95-летию со дня рождения Вяч. Вс. Иванова, который в «Иностранке» отметят проведением публичных чтений, продолжает рассказ о неочевидных сторонах деятельности блистательных представителей российской гуманитаристики.