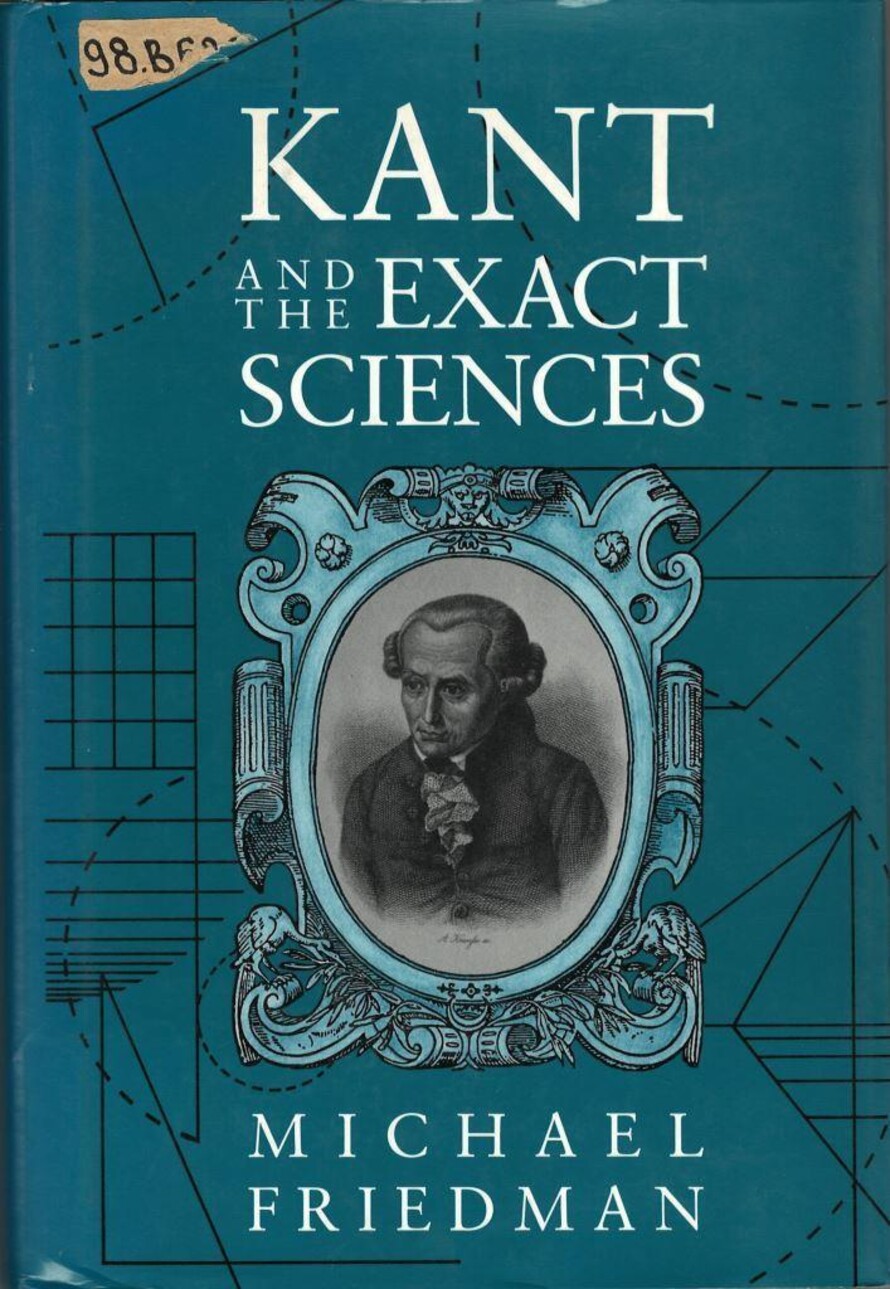

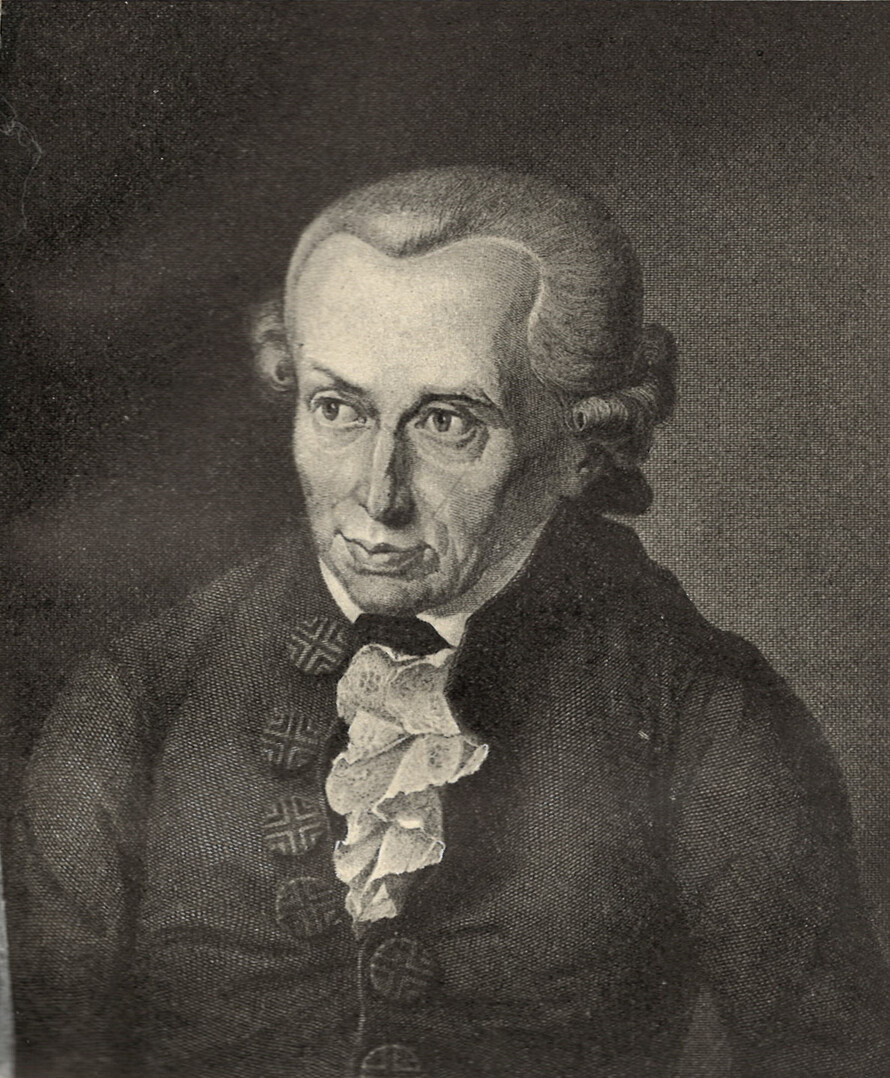

В преддверии старта Фестиваля «Sapere aude, или Кантиана в «Иностранке», посвященного 300-летию великого «прусского мудреца» Иммануила Канта, подготовили для вас книжную подборку.

Он совершил величайший мировоззренческий переворот. Его работы остаются актуальными даже спустя 300 лет после его рождения. Он изменил мир, практически не видя его, ведь профессор Кант почти никогда не покидал родной Кёнигсберг. Но Кант — это не только сам философ, это ещё и его широчайшее наследие. Философское, культурное, историческое. Именно поэтому предлагаемая подборка не затрагивает собственно труды мыслителя, но пытается приоткрыть завесу над его наследием.

Он совершил величайший мировоззренческий переворот. Его работы остаются актуальными даже спустя 300 лет после его рождения. Он изменил мир, практически не видя его, ведь профессор Кант почти никогда не покидал родной Кёнигсберг. Но Кант — это не только сам философ, это ещё и его широчайшее наследие. Философское, культурное, историческое. Именно поэтому предлагаемая подборка не затрагивает собственно труды мыслителя, но пытается приоткрыть завесу над его наследием.