В сентябре культурный центр «Франкотека» провел две встречи с Владимиром Николаевичем Сергеевым, переводчиком, бывшим региональным пресс-атташе ЮНЕСКО (Париж), президентом Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции «Глаголъ». На первой он говорил о своих переводах русской поэзии и романсов на французский язык и современной французской драматургии на русский, вторая была посвящена презентации русского издания книги Мартин Гэй «Ночные ведьмы. Дневные фурии» о советских летчицах времен Второй мировой войны. Мы поговорили с Владимиром Сергеевым о его долгой и насыщенной карьере переводчика, о различиях работы над произведениями разных эпох и о жизни русской диаспоры во Франции.

#1

#2

Когда я переводил «Пророка» Пушкина, мне пришлось на свой текст наносить некую литературную патину

#3

— Вы представляли в «Иностранке» книгу Мартин Гэй «Ночные ведьмы. Дневные фурии. Советские летчицы в 1941–1945 годы», посвященную 46-му женскому авиационному полку, который во время Великой Отечественной войны наводил страх на немецкие войска. Вы взялись за перевод этой книги по каким-то личным причинам или просто из восхищения перед геройством наших девушек-летчиц? Была ли в книге какая-то культурная дистанция, которую пришлось преодолевать?

— Если учесть, что я окончил суворовское училище в Казани, то легко понять, что я довольно хорошо знаю историю Великой Отечественной войны, и в частности подвиги наших военных летчиц. Переводить эту книгу мне предложил мой французский друг, певец и поэт Гийом Рат, лично знакомый с Мартин Гэй. Честно говоря, к этой идее я сперва отнесся без особого энтузиазма, поскольку собственный опыт показывал, что очень часто французы пишут о русских весьма поверхностно, плохо зная и нашу историю, и наш менталитет. Однако, прочитав книгу Мартин Гэй, я был покорен ее искренним восхищением нашими военными «авиатрисами», с которыми автор встречалась лично. Она тщательно изучала документы, подмечала острым французским глазом многие психологические и бытовые детали, позволившие увидеть то, что наша военная документалистика не замечала или считала не достойным внимания. Именно такой подход придал ее книге теплоту и человечность при описании порой очень драматических событий. Для меня это было главной мотивацией. Особой культурной дистанции при переводе я не чувствовал.

— Вы переводите и с русского на французский и с французского на русский. Какой вид работы вам ближе, с какими особыми трудностями связан для вас каждый из них?

— Оба вида перевода (театральный на русский и поэтический — на французский) меня увлекают безмерно и в равной степени, у каждого — свои трудности. Чем больше переводишь, тем большему научаешься. Главные же трудности для переводчика, и там и там, связаны с несовпадением понятий, стоящих за тем или иным словом, что объясняется разницей в национальных особенностях, менталитетах (если кратко, то мы живем страстями, они разумом). В театре они и мы смеемся далеко не над одним и тем же, в поэзии у нас разные образы и метафоры…

— Если учесть, что я окончил суворовское училище в Казани, то легко понять, что я довольно хорошо знаю историю Великой Отечественной войны, и в частности подвиги наших военных летчиц. Переводить эту книгу мне предложил мой французский друг, певец и поэт Гийом Рат, лично знакомый с Мартин Гэй. Честно говоря, к этой идее я сперва отнесся без особого энтузиазма, поскольку собственный опыт показывал, что очень часто французы пишут о русских весьма поверхностно, плохо зная и нашу историю, и наш менталитет. Однако, прочитав книгу Мартин Гэй, я был покорен ее искренним восхищением нашими военными «авиатрисами», с которыми автор встречалась лично. Она тщательно изучала документы, подмечала острым французским глазом многие психологические и бытовые детали, позволившие увидеть то, что наша военная документалистика не замечала или считала не достойным внимания. Именно такой подход придал ее книге теплоту и человечность при описании порой очень драматических событий. Для меня это было главной мотивацией. Особой культурной дистанции при переводе я не чувствовал.

— Вы переводите и с русского на французский и с французского на русский. Какой вид работы вам ближе, с какими особыми трудностями связан для вас каждый из них?

— Оба вида перевода (театральный на русский и поэтический — на французский) меня увлекают безмерно и в равной степени, у каждого — свои трудности. Чем больше переводишь, тем большему научаешься. Главные же трудности для переводчика, и там и там, связаны с несовпадением понятий, стоящих за тем или иным словом, что объясняется разницей в национальных особенностях, менталитетах (если кратко, то мы живем страстями, они разумом). В театре они и мы смеемся далеко не над одним и тем же, в поэзии у нас разные образы и метафоры…

#15

— Среди русских авторов, чьи произведения вы переводили на французский, — Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Бальмонт, Есенин, Цветаева, Симонов, Высоцкий, Окуджава, Евтушенко. Насколько разного подхода требует работа над классической поэзией и, скажем так, современной? Какие ваши поэтические переводы кажутся вам наиболее удачными?

— Когда я переводил «Пророка» Пушкина, мне пришлось на свой текст наносить некую литературную патину, например церковно-славянские слова и обороты я передавал французскими словами греческого происхождения, чтобы оставаться верным высокому философскому стилю этого произведения. Разумеется, к классикам нужно относиться с особым уважением и вниманием. Главная трудность для перевода всех поэтов, независимо от эпохи, — сохранить и передать характерные мелодику, размер, рифму, образы, настроение. С французским языком это особенно непросто, потому что его синтаксис гораздо жестче, чем русский, инверсии редки, да и ударение во французском ведь только на последнем слоге… Неудивительно, что французы, переводящие русскую поэзию, как правило, не слишком «заморачиваются», делают то, что я бы назвал просто подстрочным переводом.

Мне не стыдно за перевод «Пророка», за «Утро туманное…» Тургенева, за «Письмо матери» Есенина, за «Мне нравится, что вы больны не мной…» Цветаевой, за «Жди меня» Симонова, за переводы Окуджавы, Евтушенко, Левитанского…

— Когда я переводил «Пророка» Пушкина, мне пришлось на свой текст наносить некую литературную патину, например церковно-славянские слова и обороты я передавал французскими словами греческого происхождения, чтобы оставаться верным высокому философскому стилю этого произведения. Разумеется, к классикам нужно относиться с особым уважением и вниманием. Главная трудность для перевода всех поэтов, независимо от эпохи, — сохранить и передать характерные мелодику, размер, рифму, образы, настроение. С французским языком это особенно непросто, потому что его синтаксис гораздо жестче, чем русский, инверсии редки, да и ударение во французском ведь только на последнем слоге… Неудивительно, что французы, переводящие русскую поэзию, как правило, не слишком «заморачиваются», делают то, что я бы назвал просто подстрочным переводом.

Мне не стыдно за перевод «Пророка», за «Утро туманное…» Тургенева, за «Письмо матери» Есенина, за «Мне нравится, что вы больны не мной…» Цветаевой, за «Жди меня» Симонова, за переводы Окуджавы, Евтушенко, Левитанского…

— Выходила ли уже книга ваших поэтических переводов? Если нет, собираетесь ли вы их собрать? И как давно вы переводите песни и романсы, какие песни, записанные на ваши тексты, — у вас самые любимые?

— Романсы и песни я перевожу уже лет десять. Первой перевел «Подмосковные вечера», кажется в 2010 году. С ней во Франции случилась историческая несправедливость. Здесь хороша известна песня на стихотворение французского певца Франсиса Лемарка под названием «Время цветения ландыша» (Le Temps du muguet) и на музыку «Подмосковных вечеров» Василия Соловьева-Седого, ничего общего с оригинальным текстом Михаила Матусовского не имеющая. Поскольку мы для французов часто ее исполняли, я решил перевести ее адекватно оригиналу, и она исполняется нередко по-французски в моем переводе не в коммерческих целях. Свои поэтические и песенные переводы я публиковал в нашем альманахе «Глаголъ», на отдельную книгу вряд ли наберется.

Что касается любимых песен, мне очень нравятся записи Натальи Светловой, уральской певицы и композитора, например созданный ею на стихи Константина Бальмонта романс «О, женщина, дитя…», ее песня на стихи Евтушенко «Так уходила Пиаф», а также песня на мои стихи «Булату Шалвовичу», которые она исполняет и по-русски и в моих переводах на французский. Кстати, очень красиво по-французски звучат в ее исполнении романсы «Я ехала домой», «Хризантемы», «Мне нравится…» на стихи Цветаевой. Еще очень люблю песню по-русски и по-французски на мое стихотворение «Я болен тобою, Париж!» в исполнении уже ушедшего от нас колоритного парижского певца из Перми Сергея Чайникова, который является автором музыки и прекрасно аккомпанирует себе на аккордеоне.

Военные песни Окуджавы («Бери шинель, пошли домой!», «Нам нужна одна победа») я переводил по просьбе русско-французских ассоциаций как раз к 75-летию Победы. Кстати или не кстати, хотел бы отметить, что все французы считают, что наши народные песни очень грустные. Я-то лично считаю, что французы — не поющая нация, это не итальянцы. У них есть церковные хоры, но фольклорные песни очень невыразительны.

— Романсы и песни я перевожу уже лет десять. Первой перевел «Подмосковные вечера», кажется в 2010 году. С ней во Франции случилась историческая несправедливость. Здесь хороша известна песня на стихотворение французского певца Франсиса Лемарка под названием «Время цветения ландыша» (Le Temps du muguet) и на музыку «Подмосковных вечеров» Василия Соловьева-Седого, ничего общего с оригинальным текстом Михаила Матусовского не имеющая. Поскольку мы для французов часто ее исполняли, я решил перевести ее адекватно оригиналу, и она исполняется нередко по-французски в моем переводе не в коммерческих целях. Свои поэтические и песенные переводы я публиковал в нашем альманахе «Глаголъ», на отдельную книгу вряд ли наберется.

Что касается любимых песен, мне очень нравятся записи Натальи Светловой, уральской певицы и композитора, например созданный ею на стихи Константина Бальмонта романс «О, женщина, дитя…», ее песня на стихи Евтушенко «Так уходила Пиаф», а также песня на мои стихи «Булату Шалвовичу», которые она исполняет и по-русски и в моих переводах на французский. Кстати, очень красиво по-французски звучат в ее исполнении романсы «Я ехала домой», «Хризантемы», «Мне нравится…» на стихи Цветаевой. Еще очень люблю песню по-русски и по-французски на мое стихотворение «Я болен тобою, Париж!» в исполнении уже ушедшего от нас колоритного парижского певца из Перми Сергея Чайникова, который является автором музыки и прекрасно аккомпанирует себе на аккордеоне.

Военные песни Окуджавы («Бери шинель, пошли домой!», «Нам нужна одна победа») я переводил по просьбе русско-французских ассоциаций как раз к 75-летию Победы. Кстати или не кстати, хотел бы отметить, что все французы считают, что наши народные песни очень грустные. Я-то лично считаю, что французы — не поющая нация, это не итальянцы. У них есть церковные хоры, но фольклорные песни очень невыразительны.

#7

Для меня это был мощный стимул — заняться классиком, которого я никогда не переводил

#8

— Кто был для вас учителем в области литературного перевода — человеком, на чьи принципы вы ориентировались в своей переводческой деятельности или же который напрямую учил вас? Существуют ли на русском языке переводные книги, которые дают вам ощущение абсолютно точно воссозданного оригинала и которые стоило бы прочитать каждому начинающему переводчику?

— Художественным переводом меня увлекла Эдда Ароновна Халифман, проводившая с нами, студентами филологического факультета МГУ, спецсеминары по проблемам художественного перевода с французского языка на русский. Всегда помню ее уроки… Практически вся французская литература поза- и прошлого века имеет блестящих переводчиков. К сожалению, сейчас в переводной литературе преобладает коммерческий интерес, соответственно публикуется все меньше книг, проходящих серьезную редакторскую и корректорскую правку…

Сейчас читаю сборник Редьярда Киплинга («Высшая школа», 1989 г.), где представлены разные переводчики, но всех их объединяет высокий профессионализм.

— Художественным переводом меня увлекла Эдда Ароновна Халифман, проводившая с нами, студентами филологического факультета МГУ, спецсеминары по проблемам художественного перевода с французского языка на русский. Всегда помню ее уроки… Практически вся французская литература поза- и прошлого века имеет блестящих переводчиков. К сожалению, сейчас в переводной литературе преобладает коммерческий интерес, соответственно публикуется все меньше книг, проходящих серьезную редакторскую и корректорскую правку…

Сейчас читаю сборник Редьярда Киплинга («Высшая школа», 1989 г.), где представлены разные переводчики, но всех их объединяет высокий профессионализм.

#16

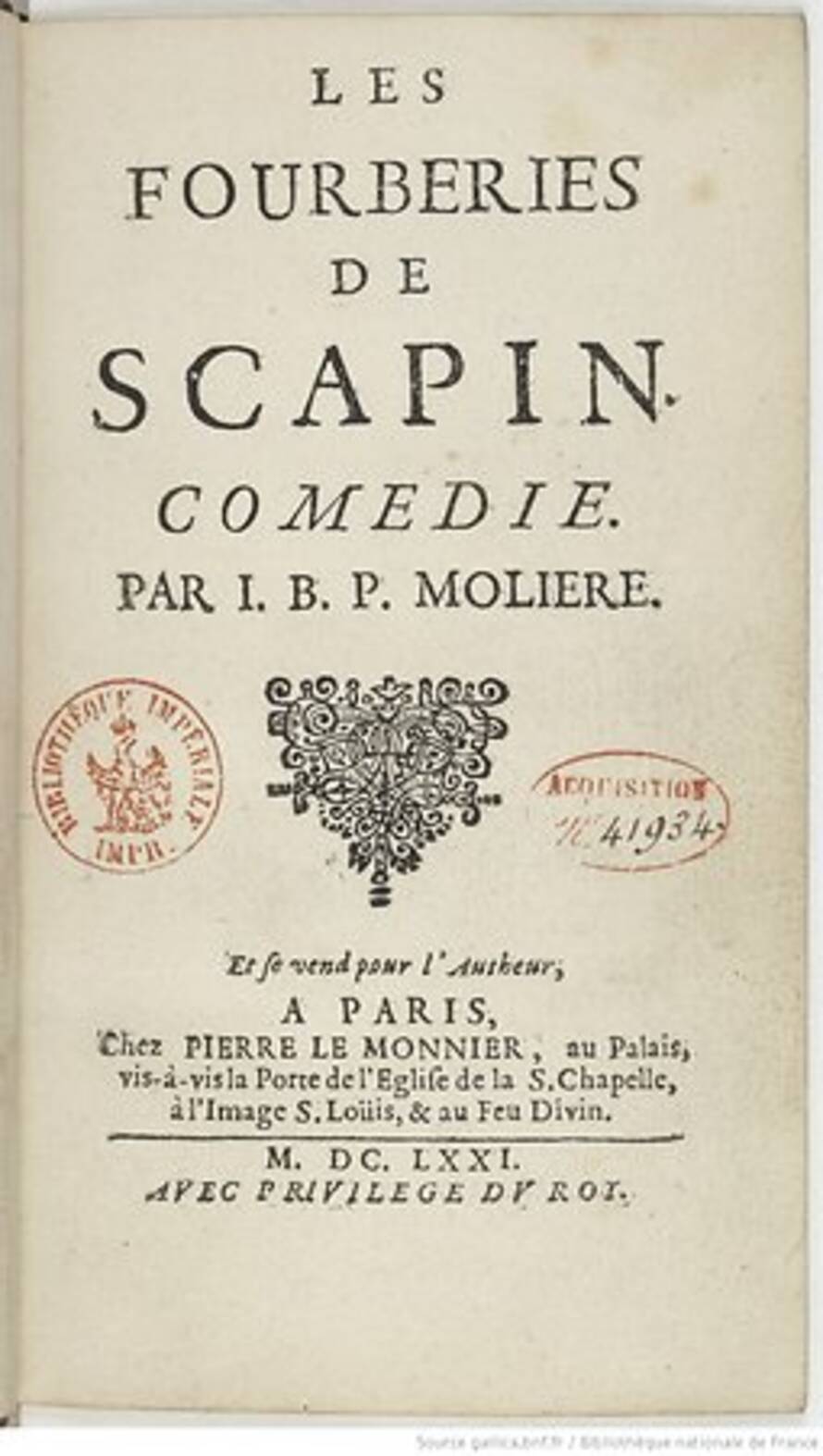

Фото: gallica.bnf.fr / BnF

— В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева уже несколько лет идет спектакль «Плут Скапена» по пьесе Мольера Les Fourberies de Scapin. Новый перевод этой знаменитой комедии подписан вашим именем. Кроме того, в 2018 году в одной из статей о вас было сказано, что вы готовите перевод пьесы Ричарда Шеридана «Школа злословия». Скажите, каким образом вы выбирали для перевода именно эти пьесы? Считаете ли вы, что они были переведены недостаточно хорошо или что устарел язык перевода?

— Заново перевести Мольера мне предложил сам Вячеслав Семенович («Нынешняя молодежь не понимает язык классиков — как родных, так и переводных!»). Для меня это был мощный стимул — заняться классиком, которого я никогда не переводил. Когда я прочитал оригинал и существующий перевод «Плутней Скапена», я понял, что, действительно, для нынешней публики он тяжел, громоздок и не дает пространства для игры (реплики персонажей растягиваются на полстраницы!). Я решил, подобно садовнику, проредить эти словесные гущи, изобилующие, кстати, французскими кальками. Вначале хотел перевод делать в форме ритмизованной прозы, а затем стал замечать, что у меня все получается в рифму. Тогда я вернулся к началу и весь перевод сделал стихотворным. Именно поэтому мне понадобилось новое заглавие, и в моем переводе пьеса называется «Плут Скапен», а не «Плутни Скапена». Для меня это была большая и интересная работа, которой горжусь. Мечтаю найти для нее постановщика, который бы сделал на ее основе современный мюзикл. Что касается Шеридана, то пока что я его отложил: не очень он поддается моим принципам перевода.

— Вы работали над переводом и современных французских пьес (Раффи Шарт «Мою жену зовут Морис», Марк Камолетти «Бестолочь» («Ох уж эта Анна!»), Жан Пуаре «Переполох в „Голубятне“» и других). Какие особенности французской драматургии труднее всего передать на другом языке? Произведения каких современных французских драматургов вы могли бы посоветовать русским читателям и театральным режиссерам?

— Труднее всего переводить французские комедии, поскольку их юмор и наш часто не совпадают (менталитет!). Когда сталкиваешься с непереводимой игрой слов, приходится придумывать самому что-то, что отвечает характеру персонажа и похоже на французскую шутку, но при этом понятно русской публике. Еще одна беда переводчика — игривые места, связанные с сексуальной тематикой. Если во французском языке и обиходе нет табу на название конкретных половых признаков и соответствующих действий, то в прямой их перевод на русский звучит либо очень грубо, либо научно-медицински. Приходится находить соответствующие эвфемизмы…

Наверное, будет логично, если я посоветую русским читателям и театральным режиссерам то, за качество чего я могу отвечать лично, то есть свои театральные переводы. Кстати, свой сборник театральных переводов (12 пьес, всего же я перевел 17) я оставил для читателей «Иностранки». Это, например, пьесы самого переводимого в мире современного французского драматурга Раффи Шарта. Его комедию «Мою жену зовут Морис» знают и в России, ее ставил, в частности, Роман Виктюк. Блестяще поставил ее недавно Михаил Рыбак в Московском областном театре комедии и драмы. Впервые в России, кстати, она была великолепно поставлена на башкирском языке (в переводе с моего перевода) в Уфе в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. Поставлена его пьеса «Привяжи меня к батарее, или Вам не сюда». Ждут своих режиссеров его «Яд в шампанском», «Человек-лошадь», «Такая простая!», «У Бога женское лицо».

Очень интересный писатель и драматург Антуан Ро. Я перевел его пьесы «Пришелец», «Сатана в сутане», «Любовь Ханны», «Всё сначала». Последняя пьеса известна российскому зрителю. Поставлена в моем переводе «Любовь на грани развода» Филиппа-Даниэля Аллото. С огромным успехом идет «Бестолочь» Марка Камолетти с Лесей Железняк в антрепризе «Арт-Партнер XXI».

— Заново перевести Мольера мне предложил сам Вячеслав Семенович («Нынешняя молодежь не понимает язык классиков — как родных, так и переводных!»). Для меня это был мощный стимул — заняться классиком, которого я никогда не переводил. Когда я прочитал оригинал и существующий перевод «Плутней Скапена», я понял, что, действительно, для нынешней публики он тяжел, громоздок и не дает пространства для игры (реплики персонажей растягиваются на полстраницы!). Я решил, подобно садовнику, проредить эти словесные гущи, изобилующие, кстати, французскими кальками. Вначале хотел перевод делать в форме ритмизованной прозы, а затем стал замечать, что у меня все получается в рифму. Тогда я вернулся к началу и весь перевод сделал стихотворным. Именно поэтому мне понадобилось новое заглавие, и в моем переводе пьеса называется «Плут Скапен», а не «Плутни Скапена». Для меня это была большая и интересная работа, которой горжусь. Мечтаю найти для нее постановщика, который бы сделал на ее основе современный мюзикл. Что касается Шеридана, то пока что я его отложил: не очень он поддается моим принципам перевода.

— Вы работали над переводом и современных французских пьес (Раффи Шарт «Мою жену зовут Морис», Марк Камолетти «Бестолочь» («Ох уж эта Анна!»), Жан Пуаре «Переполох в „Голубятне“» и других). Какие особенности французской драматургии труднее всего передать на другом языке? Произведения каких современных французских драматургов вы могли бы посоветовать русским читателям и театральным режиссерам?

— Труднее всего переводить французские комедии, поскольку их юмор и наш часто не совпадают (менталитет!). Когда сталкиваешься с непереводимой игрой слов, приходится придумывать самому что-то, что отвечает характеру персонажа и похоже на французскую шутку, но при этом понятно русской публике. Еще одна беда переводчика — игривые места, связанные с сексуальной тематикой. Если во французском языке и обиходе нет табу на название конкретных половых признаков и соответствующих действий, то в прямой их перевод на русский звучит либо очень грубо, либо научно-медицински. Приходится находить соответствующие эвфемизмы…

Наверное, будет логично, если я посоветую русским читателям и театральным режиссерам то, за качество чего я могу отвечать лично, то есть свои театральные переводы. Кстати, свой сборник театральных переводов (12 пьес, всего же я перевел 17) я оставил для читателей «Иностранки». Это, например, пьесы самого переводимого в мире современного французского драматурга Раффи Шарта. Его комедию «Мою жену зовут Морис» знают и в России, ее ставил, в частности, Роман Виктюк. Блестяще поставил ее недавно Михаил Рыбак в Московском областном театре комедии и драмы. Впервые в России, кстати, она была великолепно поставлена на башкирском языке (в переводе с моего перевода) в Уфе в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. Поставлена его пьеса «Привяжи меня к батарее, или Вам не сюда». Ждут своих режиссеров его «Яд в шампанском», «Человек-лошадь», «Такая простая!», «У Бога женское лицо».

Очень интересный писатель и драматург Антуан Ро. Я перевел его пьесы «Пришелец», «Сатана в сутане», «Любовь Ханны», «Всё сначала». Последняя пьеса известна российскому зрителю. Поставлена в моем переводе «Любовь на грани развода» Филиппа-Даниэля Аллото. С огромным успехом идет «Бестолочь» Марка Камолетти с Лесей Железняк в антрепризе «Арт-Партнер XXI».

#10

Талантливый автор виден сразу

#11

— Долгое время вы занимали должность регионального пресс-атташе ЮНЕСКО в Париже. Из чего состояла ваша обычная работа? Какие встречи, мероприятия, поездки, знакомства запомнились больше всего?

— Напомню, что я был сотрудником (функционером) секретариата ЮНЕСКО и даже принимал присягу «служить интересам Организации, даже если они вступают в противоречие с интересами страны, гражданином которой я являюсь». Я работал в Бюро информации ЮНЕСКО и отвечал за материалы для СМИ на русском языке. То есть я был «карманным» журналистом, освещавшим на русском главные события в деятельности ЮНЕСКО. В этом качестве я иногда ездил в Россию (Якутию, Татарстан), в Казахстан и другие регионы. До сих пор у меня там много друзей. Мне повезло познакомиться с Булатом Шалвовичем Окуджавой, когда он выступал с концертом в ЮНЕСКО в Париже, я делал с ним интервью…

— Напомню, что я был сотрудником (функционером) секретариата ЮНЕСКО и даже принимал присягу «служить интересам Организации, даже если они вступают в противоречие с интересами страны, гражданином которой я являюсь». Я работал в Бюро информации ЮНЕСКО и отвечал за материалы для СМИ на русском языке. То есть я был «карманным» журналистом, освещавшим на русском главные события в деятельности ЮНЕСКО. В этом качестве я иногда ездил в Россию (Якутию, Татарстан), в Казахстан и другие регионы. До сих пор у меня там много друзей. Мне повезло познакомиться с Булатом Шалвовичем Окуджавой, когда он выступал с концертом в ЮНЕСКО в Париже, я делал с ним интервью…

#17

Фото: Zairon. Свято-Троицкий собор и Российский духовно-культурный православный центр

— Если я правильно понимаю, вы уже давно обосновались в Париже и довольно активно общаетесь с русской, не обязательно литературной, диаспорой. Чем она сейчас живет? Тяготеет, скорее, к возвращению на историческую родину или полной ассимиляции? Растет ли ее численность или уменьшается?

— Мне кажется, вопрос о возвращении сейчас не имеет того смысла, что во времена «железного занавеса». Границы открыты, русскоязычная диаспора, несомненно, растет, но она гораздо подвижнее, чем раньше, любой ностальгирующий может вернуться на родину на время или навсегда. Что приятно, так это то, что сейчас гораздо больше различных российских культурных событий во Франции, привлекающих и русскую диаспору и более массово французов. В Париже к известному Российскому центру науки и культуры на улице Буассьер прибавился великолепный Российский духовно-православный центр на набережной Бранли, рядом с Эйфелевой башней. Выставки, концерты, лекции, новые русские школы, курсы, кружки…

— Французская культура всегда воспринималась в России как одна из самых близких нам по духу. Многие говорили о сходной литературоцентричности французской и русской жизни. Можете ли вы сказать такое? Видите ли вы больше сходств или различий?

— Я не считаю, что французская жизнь литературоцентрична, как (скорее в прошлом) русская. Тут другие понятия… читай — другой менталитет. У нас все еще поэт — больше, чем поэт. У французов поэтов сейчас на пьедестал не поднимают. Мы учились литературе у французов, но… именно в силу нашего менталитета мы их переросли. Французы больше ценят форму в прозе или в поэзии, а нам важнее содержание.

— Насколько популярна сейчас во Франции русская литература? Кого читают из классиков, кого из современных писателей и поэтов?

— По традиции каждый интеллигентный француз считает важным прочитать Достоевского, посмотреть пьесы Чехова, а те, кто побывал в России, как правило, хранят самые светлые воспоминания, кстати, именно от личного общения с русскими. Благодаря регулярным международным книжным салонам во Франции сейчас лучше знают современных русских авторов, их больше переводят. Это весьма отрадно.

— Вы — президент Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции «Глаголъ», которая издает одноименный ежегодный литературный альманах. На что опирается редколлегия альманаха при выборе авторов и произведений? Только на эстетические качества текста? Если да, то что является эстетическим идеалом для редакторов журнала? Если нет, то какие критерии отбора авторов и произведений используются?

— Это долгий разговор. Если коротко, то талантливый автор виден сразу — глубиной мысли, интересным сюжетом, ярким образным языком. У нас публикуются «русскопишущие» со всего света, а не только из Франции. Поверьте, в мире столько талантливых людей!

— Сыграли ли библиотеки какую-то роль в вашей судьбе? Ходите ли вы во французские библиотеки? Каким вам видится будущее библиотек?

— У меня мама работала в заводской библиотеке, я после школы ждал окончания ее работы среди книжных полок. Наверное, эта библиотека приучила меня любить слово. Во французские библиотеки практически не хожу, словари и справочники сейчас доступны в интернете. Конечно, общая тенденция печальна — печатная книга вытесняется. Однако сейчас, мне кажется, роль библиотеки тем более возрастает. Она должна быть не хранилищем книг, а, скорее, образовательным центром, вытаскивать молодежь из дома, из призрачного сетевого мира на общение, разговор с интересными людьми. И важно на эти встречи привлекать творческую молодежь, чтобы она увлекала своим примером тех, кто открыт новым знаниям и новому опыту.

— Мне кажется, вопрос о возвращении сейчас не имеет того смысла, что во времена «железного занавеса». Границы открыты, русскоязычная диаспора, несомненно, растет, но она гораздо подвижнее, чем раньше, любой ностальгирующий может вернуться на родину на время или навсегда. Что приятно, так это то, что сейчас гораздо больше различных российских культурных событий во Франции, привлекающих и русскую диаспору и более массово французов. В Париже к известному Российскому центру науки и культуры на улице Буассьер прибавился великолепный Российский духовно-православный центр на набережной Бранли, рядом с Эйфелевой башней. Выставки, концерты, лекции, новые русские школы, курсы, кружки…

— Французская культура всегда воспринималась в России как одна из самых близких нам по духу. Многие говорили о сходной литературоцентричности французской и русской жизни. Можете ли вы сказать такое? Видите ли вы больше сходств или различий?

— Я не считаю, что французская жизнь литературоцентрична, как (скорее в прошлом) русская. Тут другие понятия… читай — другой менталитет. У нас все еще поэт — больше, чем поэт. У французов поэтов сейчас на пьедестал не поднимают. Мы учились литературе у французов, но… именно в силу нашего менталитета мы их переросли. Французы больше ценят форму в прозе или в поэзии, а нам важнее содержание.

— Насколько популярна сейчас во Франции русская литература? Кого читают из классиков, кого из современных писателей и поэтов?

— По традиции каждый интеллигентный француз считает важным прочитать Достоевского, посмотреть пьесы Чехова, а те, кто побывал в России, как правило, хранят самые светлые воспоминания, кстати, именно от личного общения с русскими. Благодаря регулярным международным книжным салонам во Франции сейчас лучше знают современных русских авторов, их больше переводят. Это весьма отрадно.

— Вы — президент Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции «Глаголъ», которая издает одноименный ежегодный литературный альманах. На что опирается редколлегия альманаха при выборе авторов и произведений? Только на эстетические качества текста? Если да, то что является эстетическим идеалом для редакторов журнала? Если нет, то какие критерии отбора авторов и произведений используются?

— Это долгий разговор. Если коротко, то талантливый автор виден сразу — глубиной мысли, интересным сюжетом, ярким образным языком. У нас публикуются «русскопишущие» со всего света, а не только из Франции. Поверьте, в мире столько талантливых людей!

— Сыграли ли библиотеки какую-то роль в вашей судьбе? Ходите ли вы во французские библиотеки? Каким вам видится будущее библиотек?

— У меня мама работала в заводской библиотеке, я после школы ждал окончания ее работы среди книжных полок. Наверное, эта библиотека приучила меня любить слово. Во французские библиотеки практически не хожу, словари и справочники сейчас доступны в интернете. Конечно, общая тенденция печальна — печатная книга вытесняется. Однако сейчас, мне кажется, роль библиотеки тем более возрастает. Она должна быть не хранилищем книг, а, скорее, образовательным центром, вытаскивать молодежь из дома, из призрачного сетевого мира на общение, разговор с интересными людьми. И важно на эти встречи привлекать творческую молодежь, чтобы она увлекала своим примером тех, кто открыт новым знаниям и новому опыту.

#14

Интервью подготовил Дмитрий Румянцев.

Фотографии Владимира Сергеева предоставлены автором.

1392

Центр междисциплинарных исследований