— Иврит не самый популярный для изучения язык. Как и любой «редкий» язык, его часто называют сложным. Действительно ли он сложный? В чем его главная особенность?

— Я не верю в то, что языки бывают сложные или простые: любой язык достаточно просто выучить для того, чтобы на нем кое-как читать и любым языком сложно овладеть по-настоящему: чем больше изучаешь язык, тем большие красоты и сложности открываются в нем. Иврит — язык, на котором научилась говорить целая страна, миллионы людей. Это трудно себе представить, но всего сто лет назад не было ни одного природного носителя иврита, человека, для которого этот язык был бы родным и который бы использовал его для повседневного общения в качестве основного и само собой разумеющегося языка. Иврит был языком ученым, книжным, священным. То, что всего за век он смог стать языком целой страны, говорит о том, что овладеть им вполне возможно. Иврит — язык относительно бедный, его словарь не сравнить со словарем русского, английского, арабского. Поэт, философ и филолог 12 в. Моше Ибн Эзра писал в своей написанной по-арабски «Книге рассуждений и размышлений», что бедность иврита — это следствие бедности народа Израиля, лишенного своей страны: от всего богатства нашего языка нам остались лишь двадцать четыре книги Библии. Однако, иврит — язык богатейшей литературной традиции. Древнейшие поэтические тексты из еврейской Библии исследователи датируют 11 в. до н. э. Эта литературная традиция, а также традиция ее изучения и осмысления — причина высочайшей степени аллюзийности и интертекстуальности еврейской литературы. Значительная часть ее — это комментарии на Библию, а также комментарии на комментарии. Одна из важнейших особенностей средневековой поэзии на иврите — ее центонность. Исследователи называют ее стиль мозаичным из-за большого числа цитат в ней: цитата и парафраза, часто со значением, отличным от значения оригинала, — одно из обязательных украшений еврейского средневекового стиха, стихотворений без библейских аллюзий практически нет во всем огромном корпусе еврейской поэзии Средневековья, они вкраплены в стихотворения как камни в мозаику. Этого, конечно, нельзя сказать о современной израильской литературе, но и в ней богатство и мощь столь древней литературной традиции проявляются и нагружают современный текст ассоциациями и дополнительными смыслами. Мало того, фразами из Библии, пословицами из Талмуда, понятиями из Каббалы и цитатами из светских и религиозных поэтических произведений полна даже обыденная речь, их можно услышать из уст торговца на рынке, чья речь может быть, вообще говоря, довольно грубой, он может и не осознавать, что-то, что он произнес — эхо из глубины времен. Просто так говорят.

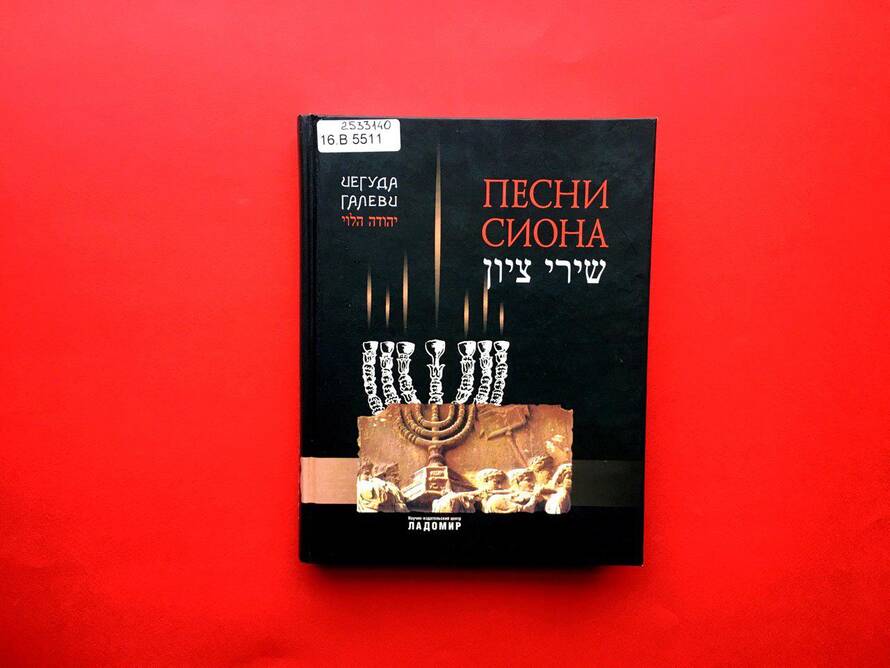

Приведу пример: в припеве популярной песни Наоми Шемер «Золотой Иерусалим» есть слова: «для всех твоих песен я — киннор». На современном иврите слово «киннор» обозначает скрипку, но в песне Наоми Шемер это — аллюзия на знаменитую касыду Йехуды Ха-Леви о стремлении к Сиону, в которой он, обращаясь к Иерусалиму, говорит:

Я — вой шакала для плача о тебе, а в мечте

О возвращении — песням я киннора звон…

Разумеется, для Йехуды Ха-Леви, слово «киннор» не обозначало скрипку, но скорее аль-уд, арабскую лютню. Но и сам Йехуда Ха-Леви цитирует здесь своего предшественника, Шломо Ибн Габироля, который похваляется (самовосхваление — один из традиционных жанров арабской и еврейской поэзии средних веков):

Я господин, и песня мне — рабыня,

Киннор я всем певцам и всем пиитам…

Однако, слово это — библейское, на «кинноре» играл царь Давид, под него пели псалмы в Храме. Все эти ассоциации явственно звучат в короткой строчке из популярной песни.

Я думаю, что отличительная особенность иврита — его потрясающая многослойность.