Семиотика, или наука о знаках и знаковых системах, в последние десятилетия приобрела особую значимость в контексте изучения масс-медиа, ведь с появлением интернета объем производимой и потребляемой информации многократно вырос. В этом случае семиотика предоставляет инструменты для анализа и деконструкции сложных знаковых систем, позволяя понять, как формируются и передаются значения различными медиаканалами.

#1

#2

В современном мире ни один вид медиа не существует в полной изоляции от других, исследователям гуманитарных направлений крайне важно учитывать эти взаимосвязи. Отсюда — необходимость междисциплинарного подхода, одним из условий которого является умение ученого выйти за пределы своих собственных научных интересов.

Знание основ семиотического анализа важно не только для гуманитария, но и для каждого, кто хочет глубже понимать социальные и культурные аспекты повседневной жизни.

Подборка включает книги авторов, придерживающихся критического подхода к изучению массовых коммуникаций и утверждающих, что семиотический анализ позволяет выявлять скрытые смыслы и идеологические конструкции в медиатексте.

Для более удобного знакомства с семиотикой масс-медиа подборка разделена на три основных раздела:

1. Базовые труды по теории семиотики: работы классиков и современных авторов, заложивших фундаментальные принципы и подходы в изучении знаковых систем.

2. Книги исследователей, изучающих масс-медиа: антологии и сборники статей, освещающие разнообразные аспекты и методы семиотического анализа медиатекстов.

3. Книги с разборами конкретных кейсов: прикладные исследования и конкретные примеры анализа медийных продуктов — от рекламы и кино до социальных сетей и новостных репортажей.

Знание основ семиотического анализа важно не только для гуманитария, но и для каждого, кто хочет глубже понимать социальные и культурные аспекты повседневной жизни.

Подборка включает книги авторов, придерживающихся критического подхода к изучению массовых коммуникаций и утверждающих, что семиотический анализ позволяет выявлять скрытые смыслы и идеологические конструкции в медиатексте.

Для более удобного знакомства с семиотикой масс-медиа подборка разделена на три основных раздела:

1. Базовые труды по теории семиотики: работы классиков и современных авторов, заложивших фундаментальные принципы и подходы в изучении знаковых систем.

2. Книги исследователей, изучающих масс-медиа: антологии и сборники статей, освещающие разнообразные аспекты и методы семиотического анализа медиатекстов.

3. Книги с разборами конкретных кейсов: прикладные исследования и конкретные примеры анализа медийных продуктов — от рекламы и кино до социальных сетей и новостных репортажей.

#3

Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти раамат, 1973.

Начать рекомендуем с книги одного из основателей отечественной школы семиотики — Юрия Михайловича Лотмана. В «Семиотике кино…» автор предлагает исследовать кинематограф как текст, внутри которого происходит акт коммуникации между адресатом и адресантом. Это пространство, которое он называет семиосферой, обладает признаками неоднородности, бинарности, асимметрии и представляет собой сложную знаковую систему. Автор обращает внимание на взаимодействие различных элементов киноязыка, таких как кадр, монтаж, звук и цвет, и их роль в создании художественного образа. Лотман пишет, что именно в изучении воздействия множественных механизмов на зрителя и есть суть семиотического подхода.

В своей концепции он выделяет отдельные элементы киноповествования, которые, по его мнению, находятся внутри фильма априори, и зрителю необходимо лишь заметить и расшифровать их. Также он исследует, как кино соотносится с другими видами искусства и как его знаковые структуры формируют зрительское восприятие.

Несмотря на заметную трансформацию, которой подверглись визуальные медиа за последние 50 лет, теория, заложенная Лотманом, всё ещё является основополагающей для всех, кто хочет изучить визуальную семиотику и разобраться в том, как работают медиа.

В своей концепции он выделяет отдельные элементы киноповествования, которые, по его мнению, находятся внутри фильма априори, и зрителю необходимо лишь заметить и расшифровать их. Также он исследует, как кино соотносится с другими видами искусства и как его знаковые структуры формируют зрительское восприятие.

Несмотря на заметную трансформацию, которой подверглись визуальные медиа за последние 50 лет, теория, заложенная Лотманом, всё ещё является основополагающей для всех, кто хочет изучить визуальную семиотику и разобраться в том, как работают медиа.

#6

Eco U. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, London: Indiana University Press, 1979.

Умберто Эко знаменит как своими теоретическими работами в области семиотики, теории культуры и теории литературы, так и художественными произведениями, такими как роман «Имя розы». В работе «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (1979) Эко обращается к отношениям текста и его читателя. Исследователь разделяет тексты на «открытые» по своей структуре, то есть те, которые требуют от читателя вовлечения, сотрудничества и «закрытые» — те, что в большинстве предлагают готовые формулы и оставляют читателю меньше пространства для свободной интерпретации. Важно отметить, что для исследователя оба этих типа не сводятся к простой схеме, а являются совместным продуктом деятельности читателя (зрителя) и автора произведения. Знаковые коды в произведении — лишь помощники в расшифровке смыслов.

#8

Барт Р. Избранные работы: Семиотика, поэтика. Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989.

Ролан Барт — знаменитый французский философ, литературовед и семиотик. 1960-е годы разными исследователя обозначаются как «структуралистский» период его деятельности. Именно в это время Барт начинает исследовать явления культуры как «знаковые системы» с опорой на тезисы лингвиста Фердинанда де Соссюра. Но если для классической лингвистики язык — устойчивая структура, доступная и понятная для всех, то Барт утверждает, что есть менее твердые структуры, которые проявляются в различных контекстах — «коннотативные знаки». В статье «Риторика образа» (1964), ставшей классической для французской семиотики, исследователь рассматривает структуру рекламного изображения. Для Барта семиотика в визуальных образах (рекламе, кино, фотографии) является способом обнаружения механизмов идеологического влияния на зрителя.

#10

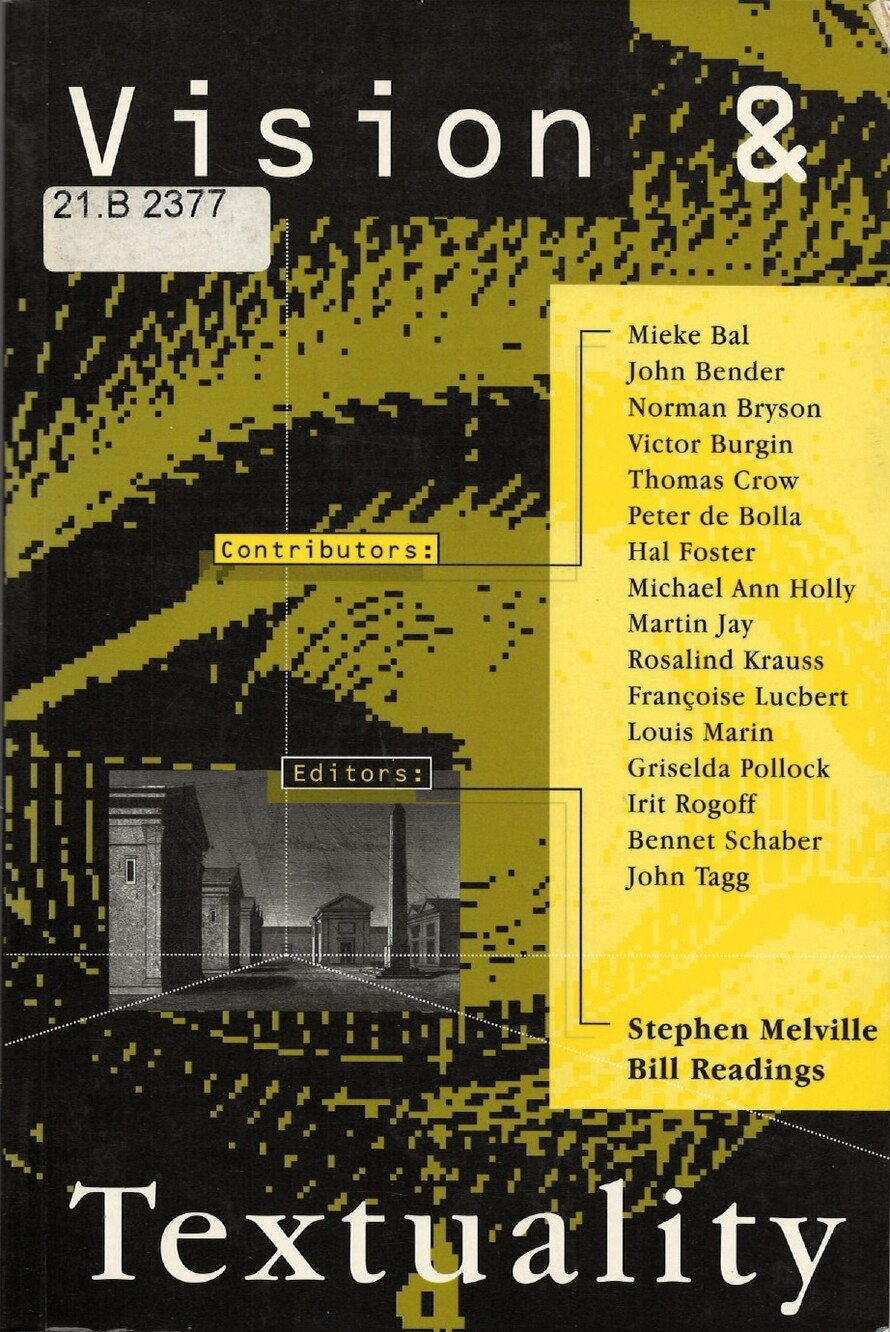

Vision and Textuality. Ed. by Stephen Melville and Bill Readings; [Contributors: Mieke Bal, John Bender, Norman Bryson et al.]. Durham (N.C.): Duke University Press, 1995.

«Видение и текстуальность» (1995) — коллективный сборник эссе авторов из США, Англии и Франции, посвященный связям в области визуальной культуры и текста. В сборнике представлены тексты ведущих исследователей в области истории и теории современного искусства, визуальных исследований, таких как Розалинда Краусс (историк-искусствовед), Хэл Фостер (художественный критик и историк), Норман Брайсон (искусствовед). Фокус исследования — рассмотрение новых подходов к истории искусств, заимствующих семиотический метод. Сама картина в этом случае понимается как совокупность знаков, которые необходимо расшифровать. В книге также рассматриваются вопросы, имеющие большое значение для современных исследований культуры и медиа, такие как влияние визуальных медиальных каналов на интерпретацию текста и вопрос о характере репрезентации в эпоху цифровых изображений. Данное исследование включает как теоретические тексты, так и анализы конкретных объектов искусства.

#12

Jensen, Klaus B. The social Semiotics of Mass Communication. London etc.: SAGE, 1995.

Главной задачей книги является сокращение дистанции между семиотической теорией и медиадисциплинами. Автор делает своей целью предоставить развернутую картину для понимания того, как медиатексты функционируют в обществе и какое влияние они оказывают друга на друга.

Клаус Йенсен, помещая медиа в дискурс социального института, анализирует, как медиатексты (новости, реклама, фильмы и т. д.) создают смысл и формируют культуру через массовое восприятие. Его труд предлагает взглянуть на медиа через оптику, которая даст возможность критически взаимодействовать с ними и обнажать их способы влияния на сегодняшее информационное общество.

Клаус Йенсен, помещая медиа в дискурс социального института, анализирует, как медиатексты (новости, реклама, фильмы и т. д.) создают смысл и формируют культуру через массовое восприятие. Его труд предлагает взглянуть на медиа через оптику, которая даст возможность критически взаимодействовать с ними и обнажать их способы влияния на сегодняшее информационное общество.

#14

Gaines E. Media Literacy and Semiotics. New York Basingstoke (Hants): Palgrave-Macmillan, 2010.

Книга «Медийная грамотность и семиотика» Эллиота Гейнса предлагает всестороннее изучение того, как необходимая в информационном обществе медийная грамотность может быть улучшена за счет применения принципов семиотического анализа.

Помимо детального введения в основы семиотической теории, автор акцентирует внимание на её неотъемлемой роли в современном мире. Приводя аргументы и примеры из разных областей медиа, он доказывает, что понимание семиотических процессов позволяет людям критически анализировать и интерпретировать медиасообщения, которые их окружают.

Кроме того, в книге представлен анализ многослойных, интертекстуальных связей, образующихся в медиаполе. На примере рекламы, фильмов и новостей автор анализирует способы, которыми медиа формируют наше понимание мира, влияют на социальные нормы и укрепляют или бросают вызов структурам власти. Он предлагает преодолеть разрыв между семиотической теорией и практическим медийным анализом, делая содержание актуальным для любого, кто хочет лучше понять, как функционируют медиа сегодня.

Помимо детального введения в основы семиотической теории, автор акцентирует внимание на её неотъемлемой роли в современном мире. Приводя аргументы и примеры из разных областей медиа, он доказывает, что понимание семиотических процессов позволяет людям критически анализировать и интерпретировать медиасообщения, которые их окружают.

Кроме того, в книге представлен анализ многослойных, интертекстуальных связей, образующихся в медиаполе. На примере рекламы, фильмов и новостей автор анализирует способы, которыми медиа формируют наше понимание мира, влияют на социальные нормы и укрепляют или бросают вызов структурам власти. Он предлагает преодолеть разрыв между семиотической теорией и практическим медийным анализом, делая содержание актуальным для любого, кто хочет лучше понять, как функционируют медиа сегодня.

#16

Fiske J. Television Culture. 2. ed. London, New York: Routledge, 2011.

Джон Фиске — американский культуролог-теоретик, исследователь СМИ и телевидения. В книге «Телевизионная культура» Фиске рассматривает телевидение в качестве одного из агентов производства культурных значений. В процессе съемки реальность, по мнению автора, не просто фиксируется, но создается с помощью технических средств (постановки света, монтажа, звукозаписи). Помимо техники, в качестве элемента, преобразующего реальность, выступает и идеология, господствующие представления о норме, заложенные в обществе. Эти знаковые уровни образуют единую многоуровневую систему. Телевидение — это «культурная индустрия», направленная на массовые слои населения, соответственно в одной программе необходимо уместить множество сообщений для людей с разнообразным социальным опытом и ценностями. Для Фиске телевизионная культура, с одной стороны, унифицирует значения для того, чтобы облегчить к ним доступ, а с другой — сохраняет их разнообразие. Каждый зритель находит что-то свое, вчитывается в сообщение, адресованное именно ему.

*термин «культурная индустрия» был введен теоретиками культуры М. Хоркхаймером и Т. Адорно в эссе «Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс» (1947).

*термин «культурная индустрия» был введен теоретиками культуры М. Хоркхаймером и Т. Адорно в эссе «Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс» (1947).

#18

Danesi M. The Semiotics of Emoji. London, Oxford, New York: Bloomsbury Academic, 2017.

Работа «Семиотика эмодзи» Марселя Данези исследует культурное и коммуникативное воздействие эмодзи на людей, использующих их в ежедневной переписке. Автор предоставляет глубокий и всесторонний анализ того, как символы, посредством которых мы привыкли выражать свои чувства и эмоции, функционируют в сфере цифровой коммуникации.

Данези рассматривает эмодзи как новую ступень в коммуникации людей, помещая их в широкий контекст истории письменности и символов, прослеживая их эволюцию от ранних пиктограмм до современных цифровых иконок. Как семиотик, исследователь стремится предоставить научный анализ феномена, воспринимающегося незначительным, но имеющего фундаментальные последствия для наших способов общения в цифровую эпоху.

Данези рассматривает эмодзи как новую ступень в коммуникации людей, помещая их в широкий контекст истории письменности и символов, прослеживая их эволюцию от ранних пиктограмм до современных цифровых иконок. Как семиотик, исследователь стремится предоставить научный анализ феномена, воспринимающегося незначительным, но имеющего фундаментальные последствия для наших способов общения в цифровую эпоху.

#20

Cohn N. The Visual Language of Comics. London, New Delhi, New York: Bloomsbury Academic, 2015.

Несмотря на название, как отмечает сам автор, книга совсем не о комиксах, а о связи языка и сознания. Нил Кон рассматривает искусство комиксов, манги и других рисованных изображений как особый визуальный язык, основанный на схематических шаблонах, хранящихся в памяти и объединяющихся для создания новых форм.

По мнению Кона, важность изучения комиксов кроется в необходимости осмыслять как лингвистика трансформируется, переходя в область визуального, и как люди конструируют высказывания через нарисованные знаки и символы. «Искусство происходит от того, что делается с (визуальным) языком, а не от его свойств» (здесь и далее перевод авторский) — пишет исследователь.

По мнению Кона, важность изучения комиксов кроется в необходимости осмыслять как лингвистика трансформируется, переходя в область визуального, и как люди конструируют высказывания через нарисованные знаки и символы. «Искусство происходит от того, что делается с (визуальным) языком, а не от его свойств» (здесь и далее перевод авторский) — пишет исследователь.

В книге выстраивается хронология развития культуры комикса, но упор при этом делается, в первую очередь, на то, как трансформировались способы высказывания, чем наполнялись, какие подтексты несут в себе нарисованные картинки и как воспринимают их люди.

#22

Новая нормальность, новые формы жизни: семиотика в эпоху кризисов / сост., общ. ред., пер. с фр., англ., исп. И. Г. Меркулова; лит. редакция М. Г. Меркулова. М.: ГАУГН, 2021.

«Новая нормальность, новые формы жизни: семиотика в эпоху кризисов» (2021) — альманах статей, составленный по итогам международного онлайн-форума «Ответ на большие вызовы: семиотика в диалоге с гуманитарными дисциплинами». Основной темой сборника стало осмысление последствий пандемии Covid-19 и самоизоляции как коммуникативной среды. Обильное и беспорядочное производство сообщений и постов в социальных сетях в новых условиях жизни стали толчком, чтобы переосмыслить то, каким образом выстраивается коммуникация, как внутри академического сообщества, так и в повседневной жизни. Преимущественное нахождение «взаперти» в домашнем пространстве вынуждало находить новые слова, чтобы описать этот опыт, формировался особый «язык пандемии». В данном сборнике ряд ученых из смежных дисциплин (лингвисты, антропологи, философы), каждый со своих точек зрения, предпринимают попытку описать знаковую систему, сформированную в период пандемии.

#25

Все представленные в подборке книги можно найти в Библиотеке иностранной литературы.

#26

Авторы подборки — Дарья Иванова и Ирина Якушова, практиканты Центра междисциплинарных исследований. Руководить практики от Библиотеки иностранной литературы — Виктор Снычков.

1448

Центр междисциплинарных исследований