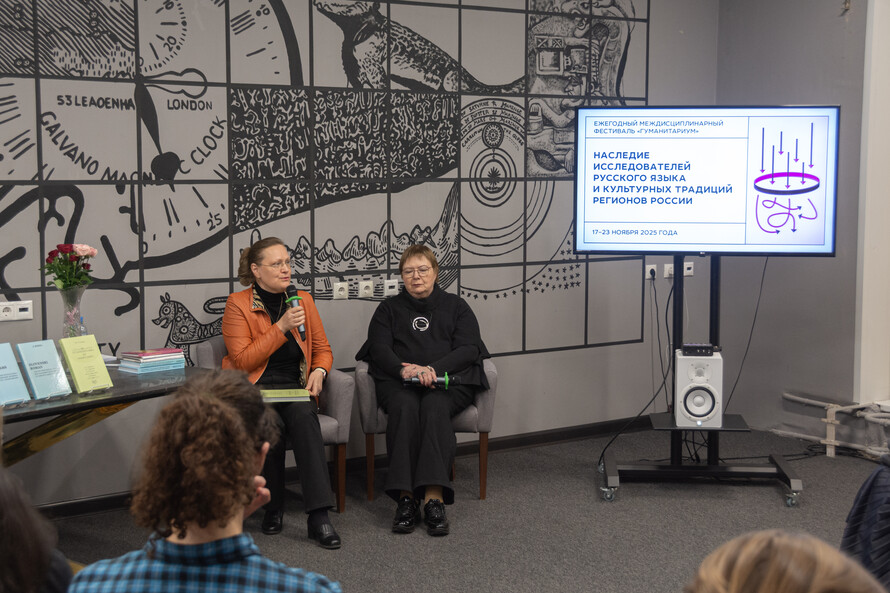

Целую неделю в «Иностранке» говорили, читали, рассказывали и пели о самых разных аспектах гуманитарного знания. И в центре этого праздника науки стоял русский язык, в преломлении наследия великих педагогов и лингвистов — Василия Водовозова, Сергея Ожегова, Андрея Зализняка и Елены Падучевой. Вместе с нашими гостями мы погрузилась в вопросы литературоведения, переводоведения, филологии, лингвистики, истории и не только. О том, как это было, предлагаем узнать из нашего репортажа!

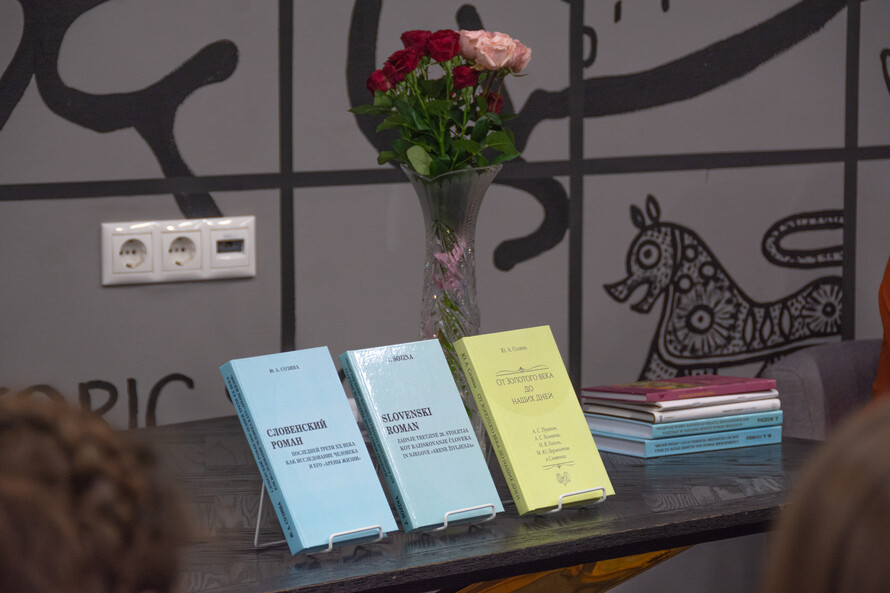

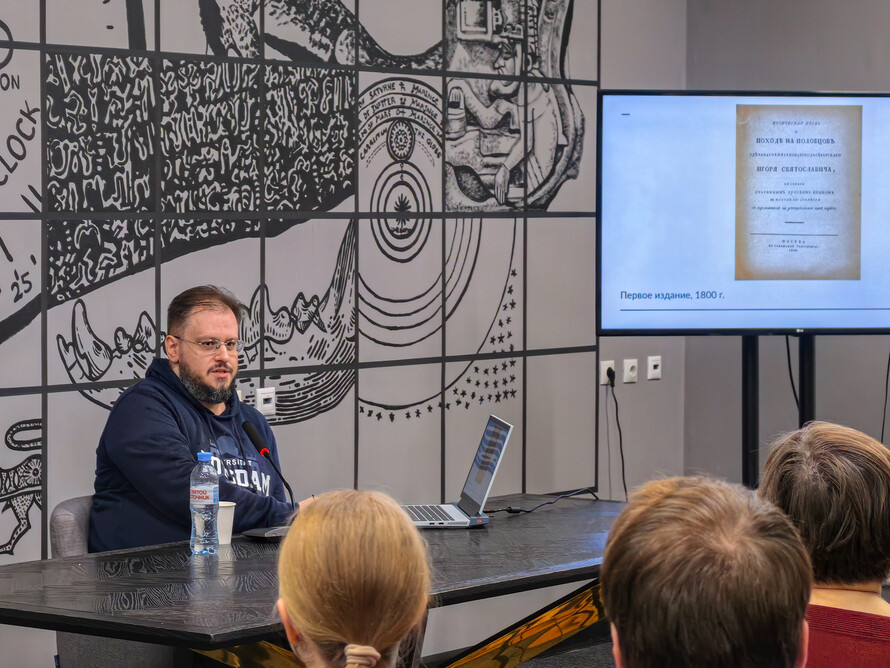

Библиотека — это в первую очередь книги. Именно поэтому основным партнёром фестиваля в этом году стали наши друзья, издательство «Новое литературное обозрение». В дни «Гуманитариума» посетители могли не только познакомиться с пятью новинками 2025 года, но и встретиться с авторами — Сергеем Чуприниным, Дмитрием Цыгановым, Михаилом Бару, Юрием Зарецким и Петром Дружининым. Среди представленных книг — история советского пушкиноведения «Пушкин наш, советский», биография города Опочки «Не имеющий известности», энциклопедия литературных журналов «Журнальный век» и другие. С авторами беседовали сотрудники «Иностранки» — Алексей Юдин, Иван Рыбаулин, Дмитрий Арефьев и Владимир Фролов.