#2

#3

Эта маленькая страна — родина легендарного принца Амлета (прототипа знаменитого персонажа Уильяма Шекспира), героя древних саг Беовульфа, великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена и одного из отцов квантовой физики, обладателя Нобелевской премии Нильса Хенриха Бора.

Королевство Дания — государство в Северной Европе. Её по праву можно назвать морской страной, так как нет в ней территории дальше 52 км. от моря. Эта маленькая страна — одна из наиболее развитых стран мира по уровню жизни. Достижения Дании и датчан вдохновляли многих. Так, тематический парк Дании Tivoli (второй старейший в мире парк развлечений), открытый в 1843 году в Копенгагене, послужил вдохновением для создания американского Диснейленда,

Датчане отличаются редкими спокойствием и дружелюбием. Они даже придумали свою философию счастья — хюгге. Hygge — чувство уюта, комфорта, благополучия и приятного общения.

Королевство Дания — государство в Северной Европе. Её по праву можно назвать морской страной, так как нет в ней территории дальше 52 км. от моря. Эта маленькая страна — одна из наиболее развитых стран мира по уровню жизни. Достижения Дании и датчан вдохновляли многих. Так, тематический парк Дании Tivoli (второй старейший в мире парк развлечений), открытый в 1843 году в Копенгагене, послужил вдохновением для создания американского Диснейленда,

Датчане отличаются редкими спокойствием и дружелюбием. Они даже придумали свою философию счастья — хюгге. Hygge — чувство уюта, комфорта, благополучия и приятного общения.

#4

Не хвали хлеб, который еще не вынули из печи.

Датская поговорка

#5

Источник: Book Depository

Blue, Lucy, et al. Connected by the Sea: Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Denmark 2003, Oxbow Books, Limited, 2006. ProQuest Ebook Central (Access 18.06.2020)

Морской путь — словосочетание, рождающее целый клубок (а может, морской узел) ассоциаций: морской промысел, путешествия, открытия новых земель, международная торговля и т. д. Морские страны всегда имели преимущество перед теми странами, что находились внутри континента. Любая страна, имеющая выход к морю или океану, прочно вписала морской контекст в свою культурную и историческую парадигму.

В 2003 году в Роскилле (Дания) состоялся 10-й Международный симпозиум по археологии лодок и судов. Тема встречи была «соединённые морем». Встреча была призвана подчеркнуть роль моря, мореплавания и плавсредств как мостов, а не барьеров. Морская археология, как правило, имеет место в пределах национальных границ, с национальным фокусом, но сама предпосылка мореплавания -это желание путешествовать «за горизонт», чтобы установить контакт с другими странами, народами и культурами. Тема конференции была выбрана для того, чтобы побудить морское археологическое сообщество мыслить в международных терминах.

Морской путь — словосочетание, рождающее целый клубок (а может, морской узел) ассоциаций: морской промысел, путешествия, открытия новых земель, международная торговля и т. д. Морские страны всегда имели преимущество перед теми странами, что находились внутри континента. Любая страна, имеющая выход к морю или океану, прочно вписала морской контекст в свою культурную и историческую парадигму.

В 2003 году в Роскилле (Дания) состоялся 10-й Международный симпозиум по археологии лодок и судов. Тема встречи была «соединённые морем». Встреча была призвана подчеркнуть роль моря, мореплавания и плавсредств как мостов, а не барьеров. Морская археология, как правило, имеет место в пределах национальных границ, с национальным фокусом, но сама предпосылка мореплавания -это желание путешествовать «за горизонт», чтобы установить контакт с другими странами, народами и культурами. Тема конференции была выбрана для того, чтобы побудить морское археологическое сообщество мыслить в международных терминах.

#6

Самый лучший способ смертельно оскорбить датчанина — сказать, что французский язык звучит красивее датского. Или что французские песни звучат лучше датских.

Антон Вершовский «О Дании и датчанах»

#7

Источник: Simple Wikipedia

Tøndering, J., & Pharao, N. (2020). Recognising regional varieties of Danish, Linguistics Vanguard, 6(s1), 20190020 (Access 18.06.2020)

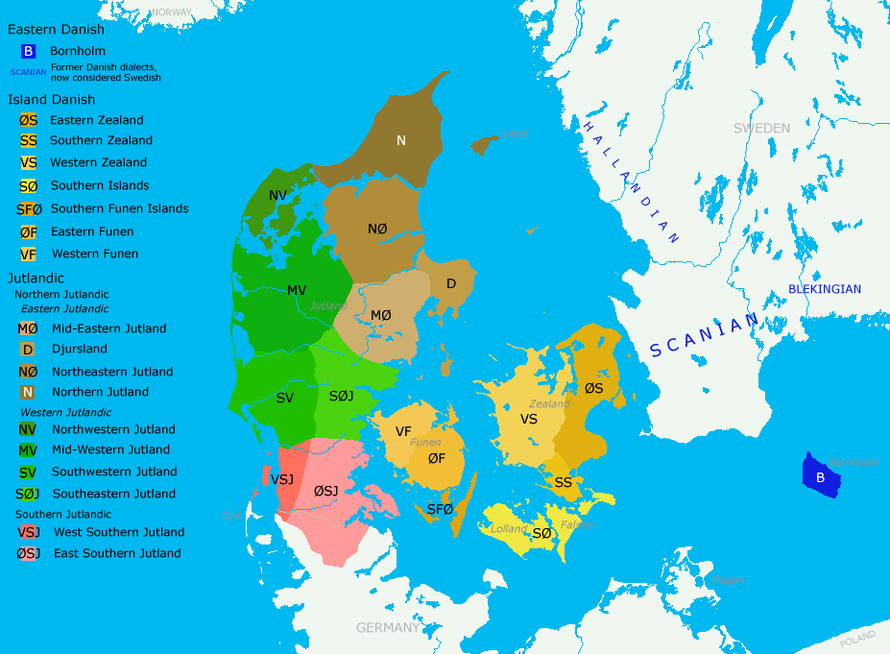

Язык — это корни своего народа. И вряд ли можно найти хоть одно языковое древо (кроме, разве что, совсем локальных лингвосистем), что не имеет ответвлений континентальных, региональных, а порой и в пределах одной местности. «Ботаник языка» никогда не сможет составить полное описание и представление о предмете исследования, если упустит хоть одну веточку.

Датский язык, на котором говорит более 5 миллионов человек, является, пожалуй, одним из самых однородных языков Европы. Это связано с довольно резкими изменениями в исторической хронологии. Ранее диалекты датского характеризовались большим количеством различий на сегментарном уровне, а также вариативностью морфологии и синтаксиса. Но сегодня многие из этих различий исчезли, и то, что осталось -это региональные разновидности датского языка, которые в основном дифференцируются просодическими средствами.

«Признание региональных разновидностей датского языка» — исследование языковой дифференциации на примере датского. Авторы проверяют гипотезу того, что просодия является сигналом для выявления регионального происхождения говорящего. Исследование проводилось на основе онлайн-опроса. Слушателям было предложено определить происхождение носителей языка из четырех региональных разновидностей датского на слух.

Результаты показали, что хотя большинство слушателей могут правильно определить четыре региональных подтипа языка, всё же датчане объединяют их в две широкие категории Западного и Восточного датского

Язык — это корни своего народа. И вряд ли можно найти хоть одно языковое древо (кроме, разве что, совсем локальных лингвосистем), что не имеет ответвлений континентальных, региональных, а порой и в пределах одной местности. «Ботаник языка» никогда не сможет составить полное описание и представление о предмете исследования, если упустит хоть одну веточку.

Датский язык, на котором говорит более 5 миллионов человек, является, пожалуй, одним из самых однородных языков Европы. Это связано с довольно резкими изменениями в исторической хронологии. Ранее диалекты датского характеризовались большим количеством различий на сегментарном уровне, а также вариативностью морфологии и синтаксиса. Но сегодня многие из этих различий исчезли, и то, что осталось -это региональные разновидности датского языка, которые в основном дифференцируются просодическими средствами.

«Признание региональных разновидностей датского языка» — исследование языковой дифференциации на примере датского. Авторы проверяют гипотезу того, что просодия является сигналом для выявления регионального происхождения говорящего. Исследование проводилось на основе онлайн-опроса. Слушателям было предложено определить происхождение носителей языка из четырех региональных разновидностей датского на слух.

Результаты показали, что хотя большинство слушателей могут правильно определить четыре региональных подтипа языка, всё же датчане объединяют их в две широкие категории Западного и Восточного датского

#8

У каждой нации свои основные ценности, определяющие, как она себя осознает и характеризует. Американцам важна свобода личности, французам — честь, а немцы превыше всего ставят порядок и аккуратность. Что касается датчан, наша главная ценность, определенно, хюгге.

Мари Сёдерберг «Хюгге. Датское искусство счастья»

#9

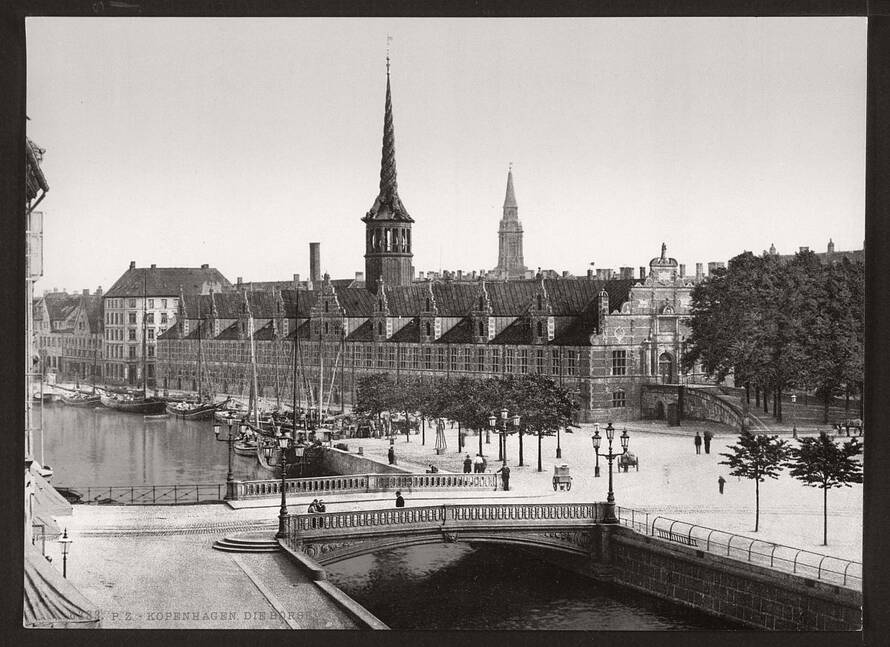

Копенгаген, XIX век. Источник: Monovisions

Steiner, Henriette. The Emergence of a Modern City: Golden Age Copenhagen 1800-1850, Taylor & Francis Group, 2014. ProQuest Ebook Central (Access 18.06.2020)

Культура урбанистическая имеет свои отличия. Из общего строя всегда выделяется культура столицы-мегаполиса. Являясь лицом страны на международной и внутренней арене, «большой город» строит свою культурную парадигму по особым правилам в их историческом и социальном контекстах.

Книга «Возникновение современного города: Золотой век Копенгагена 1800–1850 гг.» — это исследование того, как городская жизнь в Копенгагене в период, известный как Золотой век (примерно с 1800 по 1850 год), переживалась и структурировалась социально, институционально и архитектурно. Автор опирается на обширный исторический материал, охватывающий городские анекдоты, биографию, философию, литературу и визуальную культуру.

Так называемый, Золотой век не был свидетелем появления основных характеристик модернизации городов XIX века: уличное освещение, канализационные системы и железные дороги. И тем не менее, Копенгаген возник как современный город именно в это время.

В книге излагается исторический и топографический контекст Копенгагена с особым акцентом на работах самого выдающегося архитектора того периода К. Ф. Хансена. Характеристика города дополняется исследованиями трудов трех горожан: философа Сорена Кьеркегора, писательницы Томасины Гиллембур и преступника Оле Коллерода, которые все проявляют интерес к институциональным и городским структурам города, а также к своему собственному месту в нем.

Из этих различных источников рисуется картина городской жизни Копенгагена первой половины XIX века. Трансформация города происходила, как процессе культурной переориентации от традиционной культуры барокко к культуре романтизма. В книге рассматривается значение этой трансформации для зарождающегося стиля современного европейского города в XIX веке, который стал фундаментом для городского стиля XX–XXI век

Культура урбанистическая имеет свои отличия. Из общего строя всегда выделяется культура столицы-мегаполиса. Являясь лицом страны на международной и внутренней арене, «большой город» строит свою культурную парадигму по особым правилам в их историческом и социальном контекстах.

Книга «Возникновение современного города: Золотой век Копенгагена 1800–1850 гг.» — это исследование того, как городская жизнь в Копенгагене в период, известный как Золотой век (примерно с 1800 по 1850 год), переживалась и структурировалась социально, институционально и архитектурно. Автор опирается на обширный исторический материал, охватывающий городские анекдоты, биографию, философию, литературу и визуальную культуру.

Так называемый, Золотой век не был свидетелем появления основных характеристик модернизации городов XIX века: уличное освещение, канализационные системы и железные дороги. И тем не менее, Копенгаген возник как современный город именно в это время.

В книге излагается исторический и топографический контекст Копенгагена с особым акцентом на работах самого выдающегося архитектора того периода К. Ф. Хансена. Характеристика города дополняется исследованиями трудов трех горожан: философа Сорена Кьеркегора, писательницы Томасины Гиллембур и преступника Оле Коллерода, которые все проявляют интерес к институциональным и городским структурам города, а также к своему собственному месту в нем.

Из этих различных источников рисуется картина городской жизни Копенгагена первой половины XIX века. Трансформация города происходила, как процессе культурной переориентации от традиционной культуры барокко к культуре романтизма. В книге рассматривается значение этой трансформации для зарождающегося стиля современного европейского города в XIX веке, который стал фундаментом для городского стиля XX–XXI век

#10

Нильс Бор, объясняя, почему он прибил подкову над дверью своего дома: «Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет».

Нильс Бор, физик, лауреат Нобелевской премии

#11

Источник: Wikipedia

Simonsen, M. (2010). Danish Werewolves between Beliefs and Narratives, Fabula, 51(3-4), 225-234 (Access 18.06.2020)

Фольклор каждого народа уникален. Он характеризует особенности раннего мировосприятия своего этноса. Однако, давно не секрет, что существуют, так называемые, «бродячие образы и сюжеты». Образ оборотня, человека, который может оборачиваться животным (чаще всего — волком) присутствует в сказаниях практически всего мира. Особенно, он популярен в центральной и Северной Европе. Впрочем, скандинавский фольклор — тема особая, ведь большинство населения (норвежцы, исландцы, датчане) верят в существование троллей, великанов, оборотней и др. созданий старинных баллад и легенд.

«Датские оборотни: между верованиями и рассказами» — печать издания 1980 года, которое во многом воспроизводит оригинальное издание 1892–1901 годов. Датские традиционные легенды об оборотнях сильно отличаются от аналогичных у других европейских стран как в отношении того, как человек превращается в оборотня, так и в отношении того, как он может быть освобожден от заклятья. Основным сюжетом является рождение оборотня, его первопричина и следствие. Одними из краеугольных образов можно назвать «мать оборотня» и «дитя-оборотень».

Большинство сведений и сохранившихся рассказов об оборотнях были собраны и напечатаны фольклористом Эвальдом Танг Кристенсеном между 1892 и 1901 годами. Эта работа позволяет нам исследовать взаимодействие между коллективными ментальными представлениями и индивидуальными эстетическими понятиями.

Фольклор каждого народа уникален. Он характеризует особенности раннего мировосприятия своего этноса. Однако, давно не секрет, что существуют, так называемые, «бродячие образы и сюжеты». Образ оборотня, человека, который может оборачиваться животным (чаще всего — волком) присутствует в сказаниях практически всего мира. Особенно, он популярен в центральной и Северной Европе. Впрочем, скандинавский фольклор — тема особая, ведь большинство населения (норвежцы, исландцы, датчане) верят в существование троллей, великанов, оборотней и др. созданий старинных баллад и легенд.

«Датские оборотни: между верованиями и рассказами» — печать издания 1980 года, которое во многом воспроизводит оригинальное издание 1892–1901 годов. Датские традиционные легенды об оборотнях сильно отличаются от аналогичных у других европейских стран как в отношении того, как человек превращается в оборотня, так и в отношении того, как он может быть освобожден от заклятья. Основным сюжетом является рождение оборотня, его первопричина и следствие. Одними из краеугольных образов можно назвать «мать оборотня» и «дитя-оборотень».

Большинство сведений и сохранившихся рассказов об оборотнях были собраны и напечатаны фольклористом Эвальдом Танг Кристенсеном между 1892 и 1901 годами. Эта работа позволяет нам исследовать взаимодействие между коллективными ментальными представлениями и индивидуальными эстетическими понятиями.

#12

Разгадка датского счастья заключается в низкой планке ожиданий. Если ожидания нереалистично высоки, они становятся причиной разочарования и низкой удовлетворенности жизнью. Год за годом датчан удивляет то, что в датском королевстве не становится еще более неладно.

Майкл Бут «Почти идеальные люди»

#13

Источник: Routledge

В каждую эпоху законодателями культурной и политической моды являлись определённые страны. В зависимости от экономического и социального лидерства, определялись и внешнеполитические взаимоотношения с иными странами. Часто страны «периферийной зоны» не рассматривались пристально «странами-законодателями», и как следствие не были включены в общекультурную парадигму.

В период Средневековья пальма первенства принадлежала Центральной и Восточной Европе. Средневековая Дания и Скандинавия в целом часто рассматривались как «культурное захолустье», которое пассивно и запоздало получало эстетические и политические импульсы из Западной Европы. Однако, действительно ли это было так.

В книге «Дания и Европа в Средние века, 1000-1525: очерки в честь профессора Михаэля Х. Гельтинга» профессор Гельтинг вместе с командой учёных-единомышленников доказывает, что интеллектуальная, религиозная и политическая элита Дании активно участвовала в Ренессансе и Реформации Центрального и позднего средневековья.

Эта исследование очень важно для понимания развития событий в Средневековой Европе. Ранее дискуссия велась только в публикациях на датском языке. Это одно из первых изданий на эту тему на английском. Антология знакомит широкую аудиторию с новейшими исследованиями датской средневековой истории и объединяет их с современными международными дискуссиями о становлении европейского средневековья.

В период Средневековья пальма первенства принадлежала Центральной и Восточной Европе. Средневековая Дания и Скандинавия в целом часто рассматривались как «культурное захолустье», которое пассивно и запоздало получало эстетические и политические импульсы из Западной Европы. Однако, действительно ли это было так.

В книге «Дания и Европа в Средние века, 1000-1525: очерки в честь профессора Михаэля Х. Гельтинга» профессор Гельтинг вместе с командой учёных-единомышленников доказывает, что интеллектуальная, религиозная и политическая элита Дании активно участвовала в Ренессансе и Реформации Центрального и позднего средневековья.

Эта исследование очень важно для понимания развития событий в Средневековой Европе. Ранее дискуссия велась только в публикациях на датском языке. Это одно из первых изданий на эту тему на английском. Антология знакомит широкую аудиторию с новейшими исследованиями датской средневековой истории и объединяет их с современными международными дискуссиями о становлении европейского средневековья.

#14

Любишь огонь — потерпишь и дым.

Датская поговорка

#15

Источник: APKPure.com

С течением времени меняется культура, и совершенно естественно, что меняются и средства её трансляции в массы: устное слово — записанное слово — печать — радио — телевидение — интернет… Хотя радио и телевидение во многом уступили пальму первенства глобальной сети, всё же они не потеряли своей актуальности и по сей день. В этом смысле радио-культура выделяется из всех вышеописанных так как она изначально не имеет визуального ряда. В этом она наиболее близка к древнейшему дописьменному способу передачи информации.

Когда нет «картинки» на первое место выходит язык. Особенно важна лексика в новостных передачах, ведь информация должна быть «услышана» = понята максимально широкой аудиторией. Именно поэтому радиоведущий обязан в равной степени владеть языком классическим литературным и современным разговорным. «Синтаксические сложности в датских радионовостях» — анализ лексической парадигмы на примере датского радио.

В настоящей статье исследуется и документируется снижение синтаксической сложности радионовостей на основном государственном датском канале DR с 1946 по 2006 год. Это снижение соответствует общему сдвигу в языке радионовостей от традиционного формального стиля к более неформальному, основанному на принципах естественного разговорного языка.

Когда нет «картинки» на первое место выходит язык. Особенно важна лексика в новостных передачах, ведь информация должна быть «услышана» = понята максимально широкой аудиторией. Именно поэтому радиоведущий обязан в равной степени владеть языком классическим литературным и современным разговорным. «Синтаксические сложности в датских радионовостях» — анализ лексической парадигмы на примере датского радио.

В настоящей статье исследуется и документируется снижение синтаксической сложности радионовостей на основном государственном датском канале DR с 1946 по 2006 год. Это снижение соответствует общему сдвигу в языке радионовостей от традиционного формального стиля к более неформальному, основанному на принципах естественного разговорного языка.

253

Комплексный отдел обслуживания