15 октября в Культурном центре «Франкотека» Библиотеки иностранной литературы прошла презентация книги «Мемуары маркизы де Ла Тур дю Пен», недавно вышедшей в издательстве «Нестор-История». Мы встретились с Ириной Шубиной, переводчицей книги, чтобы подробней расспросить ее о судьбе этих воспоминаний, о том, чем они ценны для нас, а также в какой мере маркиза де Ла Тур дю Пен предстает для своего времени не совсем обычной фигурой.

Ирина Шубина: «Я легко представляю маркизу де ла Тур дю Пен во многих современных ситуациях»

5 ноября 2020

#2

#6

Аннотация книги

#4

Она была принята при дворе в качестве будущей придворной дамы Марии-Антуанетты, а в годы Империи встречалась с Наполеоном, императрицей Жозефиной (кузиной ее мачехи) и императрицей Марией-Луизой. Особый интерес представляют главы, рассказывающие о событиях лета и осени 1789 года, о жизни в Бордо в период революционного террора, об отъезде в Америку, где госпожа де Ла Тур дю Пен с мужем и детьми в 1794–1796 годах жила на ферме и вела хозяйство. Политические и религиозные убеждения, вполне традиционные для ее круга, не мешают ей на удивление трезво оценивать людей и события.

#8

Для меня художественный перевод был и остается просто любимым делом, как для кого-то выращивание роз или вышивание гладью

#9

— Ирина, как давно вы занимаетесь переводом? Как складывалась ваша переводческая карьера?

— Я перевожу уже очень много лет. Начала, конечно, с технического перевода по своей специальности. По первому образованию я инженер-связист, после института работала в лаборатории, которая занималась волоконной оптикой. Тогда это была новая область, приходилось много реферировать и переводить с разных языков. Я реферировала для своей лаборатории, а переводила внештатно во Всесоюзном центре переводов. Потом пять лет проработала в Институте монолитного домостроения, там у меня вообще было какое-то время четыре библиотечных дня в неделю. Я сама искала нужный материал в иностранных журналах, переводила или реферировала, потом приносила коллегам-специалистам, они меня ориентировали на дальнейшие поиски. Попутно осваивала чтение на новых для себя языках.

В 90-е годы, когда инженеры оказались никому не нужны, знание языков меня выручило. Я брала заказы на письменные переводы везде, где только давали, редактировала, переводила на переговорах, потом стала работать во французской нефтяной компании «Эльф», а уже оттуда попала в «Тоталь», где проработала до 2016 года. Четверть века работы с коллегами-французами плюс командировки во Францию, конечно, сильно улучшили мой французский. До этого он у меня был исключительно книжный, причем книжный с отставанием на несколько десятилетий, а то и больше. Я в советское время учила живые иностранные языки, как учат мертвые, латынь или древнегреческий, — на них можно много интересного прочитать, но говорить на них не предполагается, да и не с кем. На французском и английском я могу говорить, а на других языках только читаю.

Художественным переводом удалось заняться только в середине 90-х. Это была именно удача: нашелся знакомый издатель, предложивший перевести интересную книжку. Было ясно, что ради денег этим заниматься смысла нет, поскольку за художественный перевод даже солидные издательства платят гораздо меньше, чем за перевод контрактов. Для меня художественный перевод был и остается просто любимым делом, как для кого-то выращивание роз или вышивание гладью.

— Какие из ваших переводов вам особенно дороги? За что вы намерены взяться теперь?

— Из прежних моих переводов сейчас регулярно переиздается «МИФтерия жизни» Роберта Асприна — десятый роман серии про Корпорацию «М.И.Ф.».

Первая книга, которую я начала переводить не на заказ, а по собственной инициативе, была «Периодическая система» Примо Леви. Я случайно увидела ее у друзей во французском переводе, прочитала и была совершенно очарована. Сложными путями раздобыла итальянский оригинал и решила непременно перевести хотя бы несколько глав. Самые интересные с химической точки зрения взяли для публикации в журнале «Химия и жизнь», поэтому я могу гордиться тем, что «Периодическая система» впервые появилась на русском языке в моем переводе. Когда уже в 2000-е годы это и другие произведения Леви выпускали у нас целиком, три «моих» главы вошли в полное издание.

А следующий мой переводческий проект будет снова родом из французского XVIII века и тоже мемуарный. Автор — профессиональный военный, мне его понять сложнее, но по-человечески он мне симпатичен, иначе бы я не стала браться за эту книгу. И здесь тоже будут и исторические события, и приключения, и незаурядная человеческая судьба.

— Я перевожу уже очень много лет. Начала, конечно, с технического перевода по своей специальности. По первому образованию я инженер-связист, после института работала в лаборатории, которая занималась волоконной оптикой. Тогда это была новая область, приходилось много реферировать и переводить с разных языков. Я реферировала для своей лаборатории, а переводила внештатно во Всесоюзном центре переводов. Потом пять лет проработала в Институте монолитного домостроения, там у меня вообще было какое-то время четыре библиотечных дня в неделю. Я сама искала нужный материал в иностранных журналах, переводила или реферировала, потом приносила коллегам-специалистам, они меня ориентировали на дальнейшие поиски. Попутно осваивала чтение на новых для себя языках.

В 90-е годы, когда инженеры оказались никому не нужны, знание языков меня выручило. Я брала заказы на письменные переводы везде, где только давали, редактировала, переводила на переговорах, потом стала работать во французской нефтяной компании «Эльф», а уже оттуда попала в «Тоталь», где проработала до 2016 года. Четверть века работы с коллегами-французами плюс командировки во Францию, конечно, сильно улучшили мой французский. До этого он у меня был исключительно книжный, причем книжный с отставанием на несколько десятилетий, а то и больше. Я в советское время учила живые иностранные языки, как учат мертвые, латынь или древнегреческий, — на них можно много интересного прочитать, но говорить на них не предполагается, да и не с кем. На французском и английском я могу говорить, а на других языках только читаю.

Художественным переводом удалось заняться только в середине 90-х. Это была именно удача: нашелся знакомый издатель, предложивший перевести интересную книжку. Было ясно, что ради денег этим заниматься смысла нет, поскольку за художественный перевод даже солидные издательства платят гораздо меньше, чем за перевод контрактов. Для меня художественный перевод был и остается просто любимым делом, как для кого-то выращивание роз или вышивание гладью.

— Какие из ваших переводов вам особенно дороги? За что вы намерены взяться теперь?

— Из прежних моих переводов сейчас регулярно переиздается «МИФтерия жизни» Роберта Асприна — десятый роман серии про Корпорацию «М.И.Ф.».

Первая книга, которую я начала переводить не на заказ, а по собственной инициативе, была «Периодическая система» Примо Леви. Я случайно увидела ее у друзей во французском переводе, прочитала и была совершенно очарована. Сложными путями раздобыла итальянский оригинал и решила непременно перевести хотя бы несколько глав. Самые интересные с химической точки зрения взяли для публикации в журнале «Химия и жизнь», поэтому я могу гордиться тем, что «Периодическая система» впервые появилась на русском языке в моем переводе. Когда уже в 2000-е годы это и другие произведения Леви выпускали у нас целиком, три «моих» главы вошли в полное издание.

А следующий мой переводческий проект будет снова родом из французского XVIII века и тоже мемуарный. Автор — профессиональный военный, мне его понять сложнее, но по-человечески он мне симпатичен, иначе бы я не стала браться за эту книгу. И здесь тоже будут и исторические события, и приключения, и незаурядная человеческая судьба.

#10

У маркизы де Ла Тур дю Пен, в отличие от многих ее современниц, не было никаких политических амбиций, никакого желания держать салон и блистать там остроумием

#11

Титульный лист первого издания мемуаров маркизы де ла Тур дю Пен

— Как и у кого появилась мысль перевести мемуары маркизы де Ла Тур дю Пен? Сколько времени заняла работа над книгой?

О том времени я имела очень смутное представление, так что пришлось разбираться, читать исторические труды, прослушать учебный курс про Великую французскую революцию на Coursera. Историком это меня, конечно, не сделало, но пониманию способствовало. В результате первоначальный перевод занял около двух лет (это все делалось и делается в свободное время, на работе я занята другими делами), а потом еще пять лет я его совершенствовала, редактировала, уточняла, попутно пытаясь найти издателя. Теперь книга вышла, и мне очень хочется, чтобы ее читали. Про это все очень интересно читать и думать: про то, как люди адаптируются, когда рухнул привычный им мир, про разные стратегии поведения, про удивительные повороты судьбы, про то, что история повторяется…

— Какой вы нашли маркизу?

— Маркиза де Ла Тур дю Пен, какой мы ее узнаем из мемуаров, — удивительная женщина. В то время мемуары писали многие, в том числе и дамы, но обычно дамы рассказывали про то, что с ними и вокруг них случалось и что они по этому поводу чувствовали. Маркиза де Ла Тур дю Пен рассказывала не только об этом, но и о том, как она действовала в тех или иных обстоятельствах — она очень много делала сама, в том числе и в буквальном смысле слова, например сама вела хозяйство на ферме, когда жила в эмиграции в Америке. Она всю жизнь была очень любознательна и поэтому сообщает массу интересных деталей, не стесняясь говорить о предметах совершенно не возвышенного свойства.

И, конечно, поражает ее желание и умение общаться на равных с людьми самого разного социального статуса — от Талейрана до индейцев, которые приходили к ней на ферму. Но не надо заблуждаться, она всегда оставалась женщиной своего времени: для нее естественно было держаться в тени, всячески выдвигая на первый план своего мужа, а когда она рассказывает о чьих-нибудь проступках, то женщин судит гораздо строже, чем мужчин. Вот, например, она пишет о своем английском родственнике: много играл, влез в долги, уехал за границу, чтобы скрыться от кредиторов. И это просто обстоятельства жизни, а вот то, что он при этом вторым браком женился на актрисе, — это прямо ужас-ужас, про актрису все заранее ясно.

К чести господина де Ла Тур дю Пена надо сказать, что он понимал, какое ему досталось сокровище, и жену свою не притеснял и не обижал. Они по-настоящему любили друг друга и полвека прожили душа в душу. Это было редкостью в их кругу.

— Зачем маркизе было нужно постоянно нахваливать своего мужа? Примера ради?

— Не будем забывать, что она писала все это для сына Эймара и ей очень хотелось показать ему, каким замечательным во всех отношениях человеком был его отец. Вот она рассказывает о том, как он удачно ушел от ареста во время Террора: «В то время, мой милый сын, ваш отец не был еще таким, каким вы его запомнили. Ему было тридцать четыре года, он был очень проворен и в ловкости мог поспорить с самыми умелыми наездниками». Она постоянно подчеркивает, какой он выдающийся дипломат, администратор, военный.

— С мемуарами маркизы де Ла Тур дю Пен получилось отчасти то же самое, что и с «Периодической системой». Я случайно открыла их для себя: просматривала электронные книги на французском, которые «Амазон» раздает бесплатно, и обнаружила название «Дневник пятидесятилетней женщины». Скачала, стала читать и опять оказалась настолько очарована, что захотела перевести. С одной стороны, было легче, потому что французский я знаю гораздо лучше итальянского, Францию гораздо лучше себе представляю, да и разные дополнительные источники информации найти проще. Но с другой — книга очень большая и речь в ней идет о событиях, происходивших два с лишним века назад. Там множество названий предметов одежды, бытовых вещей, каких-то административных терминов, воинских званий, для которых надо было подобрать правильный русский эквивалент.

О том времени я имела очень смутное представление, так что пришлось разбираться, читать исторические труды, прослушать учебный курс про Великую французскую революцию на Coursera. Историком это меня, конечно, не сделало, но пониманию способствовало. В результате первоначальный перевод занял около двух лет (это все делалось и делается в свободное время, на работе я занята другими делами), а потом еще пять лет я его совершенствовала, редактировала, уточняла, попутно пытаясь найти издателя. Теперь книга вышла, и мне очень хочется, чтобы ее читали. Про это все очень интересно читать и думать: про то, как люди адаптируются, когда рухнул привычный им мир, про разные стратегии поведения, про удивительные повороты судьбы, про то, что история повторяется…

— Какой вы нашли маркизу?

— Маркиза де Ла Тур дю Пен, какой мы ее узнаем из мемуаров, — удивительная женщина. В то время мемуары писали многие, в том числе и дамы, но обычно дамы рассказывали про то, что с ними и вокруг них случалось и что они по этому поводу чувствовали. Маркиза де Ла Тур дю Пен рассказывала не только об этом, но и о том, как она действовала в тех или иных обстоятельствах — она очень много делала сама, в том числе и в буквальном смысле слова, например сама вела хозяйство на ферме, когда жила в эмиграции в Америке. Она всю жизнь была очень любознательна и поэтому сообщает массу интересных деталей, не стесняясь говорить о предметах совершенно не возвышенного свойства.

И, конечно, поражает ее желание и умение общаться на равных с людьми самого разного социального статуса — от Талейрана до индейцев, которые приходили к ней на ферму. Но не надо заблуждаться, она всегда оставалась женщиной своего времени: для нее естественно было держаться в тени, всячески выдвигая на первый план своего мужа, а когда она рассказывает о чьих-нибудь проступках, то женщин судит гораздо строже, чем мужчин. Вот, например, она пишет о своем английском родственнике: много играл, влез в долги, уехал за границу, чтобы скрыться от кредиторов. И это просто обстоятельства жизни, а вот то, что он при этом вторым браком женился на актрисе, — это прямо ужас-ужас, про актрису все заранее ясно.

К чести господина де Ла Тур дю Пена надо сказать, что он понимал, какое ему досталось сокровище, и жену свою не притеснял и не обижал. Они по-настоящему любили друг друга и полвека прожили душа в душу. Это было редкостью в их кругу.

— Зачем маркизе было нужно постоянно нахваливать своего мужа? Примера ради?

— Не будем забывать, что она писала все это для сына Эймара и ей очень хотелось показать ему, каким замечательным во всех отношениях человеком был его отец. Вот она рассказывает о том, как он удачно ушел от ареста во время Террора: «В то время, мой милый сын, ваш отец не был еще таким, каким вы его запомнили. Ему было тридцать четыре года, он был очень проворен и в ловкости мог поспорить с самыми умелыми наездниками». Она постоянно подчеркивает, какой он выдающийся дипломат, администратор, военный.

Несомненно, он был храбрый человек. Он был на войне в Америке, его посылали парламентером во время бунта в Нанси — в его личной храбрости сомневаться не приходится. Но был ли он способным командиром, мы не знаем. А администратор и дипломат он был, мягко скажем, посредственный — если бы в те времена на такую работу брали женщин, его жена справилась бы гораздо лучше. И в практическом, хозяйственном отношении маркиза была гораздо толковее мужа. Но как женщина своего времени, ни в коем случае не феминистка, она и в жизни, и в мемуарах сознательно или бессознательно задвигала себя на второй план. Она никогда не пыталась взять в свои руки важные финансовые вопросы в семье. Доверяла их мужу, потому что так положено. Если бы она сама этим распоряжалась, то явно бы справилась лучше, но ей в голову, кажется, даже не закрадывалась такая мысль.

— А как, по-вашему, у них сложились такие отношения? Была ли там романтика?

— Когда они были молодыми, то, что мы называем романтикой, считалось совершенно не имеющим отношения к семейной жизни, к браку. Маркиза с детства насмотрелась на откровенное распутство. В доме, в котором она выросла, в смысле нравственных правил хорошего было мало, несмотря на то, что фактическим главой семьи был дядюшка архиепископ Нарбоннский. Религия там никого особенно не стесняла, не исключая и самого архиепископа, который знал наизусть «Орлеанскую девственницу» Вольтера. Отец с матерью не ссорились, но друг другом особенно не интересовались, у каждого была своя жизнь и свои романы. В разговорах тоже постоянно обсуждались разные скандальные истории. Но девочка весь этот окружающий разврат не полюбила и не приняла. Это вопрос характера.

— А как, по-вашему, у них сложились такие отношения? Была ли там романтика?

— Когда они были молодыми, то, что мы называем романтикой, считалось совершенно не имеющим отношения к семейной жизни, к браку. Маркиза с детства насмотрелась на откровенное распутство. В доме, в котором она выросла, в смысле нравственных правил хорошего было мало, несмотря на то, что фактическим главой семьи был дядюшка архиепископ Нарбоннский. Религия там никого особенно не стесняла, не исключая и самого архиепископа, который знал наизусть «Орлеанскую девственницу» Вольтера. Отец с матерью не ссорились, но друг другом особенно не интересовались, у каждого была своя жизнь и свои романы. В разговорах тоже постоянно обсуждались разные скандальные истории. Но девочка весь этот окружающий разврат не полюбила и не приняла. Это вопрос характера.

Большое влияние на нее оказала служанка Маргарита, взятая из деревни, неграмотная крестьянка, которая на всю жизнь осталась для нее очень близким человеком. Насчет замужества некоторые романтические мысли у нее, наверное, были, была готовность полюбить незнакомого еще жениха уже за одно то, что его рекомендовал отец — перед отцом она преклонялась. И так уж получилось, что ей повезло с мужем: они хорошо подошли друг другу и дальше всю жизнь не только были друг для друга надежными спутниками, берегли друг друга, заботились, но и оставались друг другу интересны. Могло и не повезти, и тогда у нее была бы другая история.

#12

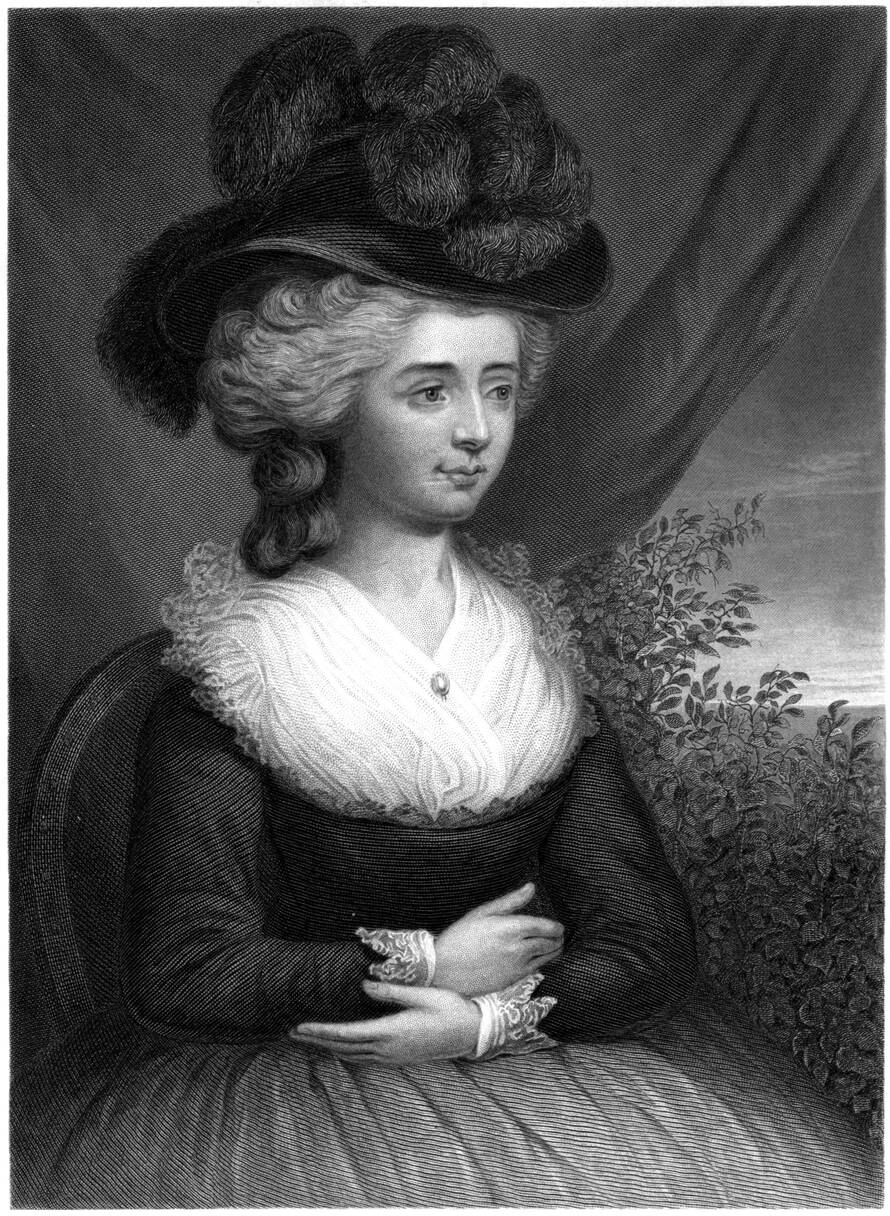

Гравюра с изображением молодой маркизы де ла Тур дю Пен

— Маркиза тоже кажется незаурядной для своего времени. Ведь все — и воспитание, в той мере, в какой оно присутствовало в ее жизни, и его неполноценность — должно было сделать ее такой же, как и ее окружение.

— Это как раз незаурядность характера. Ее ведь довольно мало воспитывали. Ее учили танцам, музыке, чистописанию, английскому языку, но чтобы кто-то целенаправленно занимался ее воспитанием — нет. Другое дело, что общий тон вольнодумства, который царил в этом доме, позволил девочке интересоваться не только рукоделием, но и, например, химией — она неоднократно упоминает, что ее возили смотреть на химические опыты. Не родственники возили, а кучер с горничной, но родственники считали это вполне пристойным делом. Отец в основном был где-то на войне. Мать имела насыщенную личную жизнь — не только при дворе, но и в доме дядюшки-архиепископа. Там собиралось блестящее общество, жизнь которого строилась вокруг развлечений, интриг, азартных игр и амурных приключений.

Об этом обществе и этом доме помимо самой маркизы писали еще по меньшей мере два мемуариста, и показания в целом сходятся. Есть мемуары Адели де Буань, мать которой была урожденная Диллон и состояла с семьей маркизы в дальнем родстве. Адель родилась в 1781 году, поэтому о временах Старого порядка рассказывала в основном со слов своей матери. Второй мемуарист — герцог де Лозен (впоследствии де Бирон), представитель предыдущего поколения, на четверть века старше маркизы, одно время поклонник ее матери. Он видная фигура той эпохи, участвовал в Войне за независимость США уже в больших чинах, после революции был казнен. Герцог де Лозен много бывал в доме архиепископа Нарбоннского, когда будущая маркиза была еще ребенком. Его мемуары были опубликованы довольно рано, еще при жизни многих упомянутых там лиц, и вызвали большой скандал, поскольку он там совершенно не стеснялся, сообщал массу подробностей и о своей личной жизни, и о жизни своих знакомых, и о разных высокопоставленных лицах, включая королеву. Маркиза с большой вероятностью его мемуары читала. Она напрямую не указывает на свое знакомство с этим скандальным сочинением, но явно пытается опровергнуть то, что там говорится о ее матери.

— Но маркизу такая жизнь не привлекала?

— Ни капли. И у нее, в отличие от многих ее современниц, не было никаких политических амбиций, никакого желания держать салон и блистать там остроумием. Она держала салон в качестве супруги префекта, потом супруги посла, можно сказать, работала супругой префекта и супругой посла. И это была не синекура, а настоящая работа — маркиза подробно описывает, что ей приходилось делать. В книге есть прекрасная история о том, как в Брюсселе, куда ее мужа назначили префектом, она собирала информацию о местном обществе: брала литературу в библиотеке, о современных делах расспрашивала секретаря префектуры, а о прошлом — пожилого командора мальтийского ордена, который сам принадлежал к аристократическому семейству. И через месяц у нее была полная картина, кто что из себя представляет, у кого с кем какие отношения, с кем и как нужно взаимодействовать. Она про это пишет почти теми же словами, что и про работу на ферме: «Это была настоящая работа, и я ею занималась с тем рвением, с которым всегда относилась к необходимым делам».

— Но маркизу такая жизнь не привлекала?

— Ни капли. И у нее, в отличие от многих ее современниц, не было никаких политических амбиций, никакого желания держать салон и блистать там остроумием. Она держала салон в качестве супруги префекта, потом супруги посла, можно сказать, работала супругой префекта и супругой посла. И это была не синекура, а настоящая работа — маркиза подробно описывает, что ей приходилось делать. В книге есть прекрасная история о том, как в Брюсселе, куда ее мужа назначили префектом, она собирала информацию о местном обществе: брала литературу в библиотеке, о современных делах расспрашивала секретаря префектуры, а о прошлом — пожилого командора мальтийского ордена, который сам принадлежал к аристократическому семейству. И через месяц у нее была полная картина, кто что из себя представляет, у кого с кем какие отношения, с кем и как нужно взаимодействовать. Она про это пишет почти теми же словами, что и про работу на ферме: «Это была настоящая работа, и я ею занималась с тем рвением, с которым всегда относилась к необходимым делам».

#13

Гравюра с изображением писательницы Фанни Берни по картине Эдварда Фрэнсиса Берни

— Вероятно, сходу ответить на мой вопрос было бы невозможно, но вы, занимаясь переводом такой сложной и объемной книги, должно быть, обработали огромное количество исторических материалов. Мне интересно, встречается ли маркиза де Ла Тур дю Пен в каких-нибудь источниках того времени. Какой она в них предстает?

Переписка с Фелиси де Ларошжаклен, дочерью писательницы Клер де Дюрас, тоже существует, но опубликованы только небольшие фрагменты, которые вошли во французские издания мемуаров 1979 и 1989 годов. Собственно, по этим письмам мы и знаем, как складывалась жизнь маркизы де Ла Тур дю Пен после 1815 года.

Кроме того, есть еще английские родственники маркизы, семейство Джернингем, от которых тоже сохранилась обширная переписка. Эта переписка частично издана, но я до нее пока не добралась, читала только то, что приведено в биографиях.

— Я, естественно, везде, где только могла, ее искала. Нашла, например, у англичанки Фанни Берни, от которой остались очень обстоятельные и интересные дневники и переписка. Фанни Берни в Англии вышла замуж за французского эмигранта-аристократа, потом приехала с ним во Францию и из-за наполеоновских войн не могла вернуться, так что во Франции прожила довольно долго. С маркизой де Ла Тур дю Пен они современницы, но не ровесницы: Фанни Берни постарше. И она была настоящая писательница. Она публиковала романы, которые пользовались популярностью и какое-то время даже помогали кормить семью. Так вот, Фанни Берни была хорошо знакома с родственницами господина де Ла Тур дю Пена, и с маркизой де Ла Тур дю Пен была знакома тоже. Как раз на том месте, где кончаются мемуары маркизы, то есть во время Ста дней, они вместе оказываются в Брюсселе, потом в Генте, и Фанни Берни в своих дневниках постоянно о ней упоминает — не то чтобы с восхищением, но почтительно: «accomplished and high mannered descendant of the Dillons». Они принадлежали к одному кругу, старший сын де Ла Тур дю Пенов и муж Фанни Берни вместе были в королевской армии. У них было много общих знакомых.

Переписка с Фелиси де Ларошжаклен, дочерью писательницы Клер де Дюрас, тоже существует, но опубликованы только небольшие фрагменты, которые вошли во французские издания мемуаров 1979 и 1989 годов. Собственно, по этим письмам мы и знаем, как складывалась жизнь маркизы де Ла Тур дю Пен после 1815 года.

Кроме того, есть еще английские родственники маркизы, семейство Джернингем, от которых тоже сохранилась обширная переписка. Эта переписка частично издана, но я до нее пока не добралась, читала только то, что приведено в биографиях.

#14

Маркиза обращала внимание и на пароходы, и на дороги, и на каналы — на все на свете

#15

Портрет мадам де Сталь работы Мари-Элеонор Годфруа по картине Франсуа Жерара

— Как вы уже говорили, маркиза де Ла Тур дю Пен писала свои мемуары для сына Эймара, но знал ли и читал их в то время еще кто-нибудь?

— На встрече в библиотеке я немного рассказывала о ситуации с мемуарами в ту эпоху. Безусловно, тогда, как и сейчас, встречались люди, которые писали мемуары, чтобы что-то кому-то доказать, в чем-то оправдаться, представить свою версию событий. В таком случае человек описывает историю недавнюю или даже практически современную, тут же это публикует, и это тема для скандального обсуждения. Но обычно мемуары писались для своих или вообще только для себя. Друзьям иногда давали прочитать, иногда это как-то дальше расходилось, но публикация не предполагалась. Рукопись завещали сыну, племяннику, падчерице, подруге — такие примеры сплошь и рядом. Иногда специально оговаривали, что опубликовать можно когда-нибудь потом, когда все современники уже умрут, чтобы не давать повода для скандала. А женщины, если только это не были профессиональные писательницы вроде Жермены де Сталь или госпожи де Жанлис, чаще всего не только не ставили себе задачи что-то политическое доказывать, но и специально подчеркивали частный характер своих записок. Даже если было известно, что та или иная дама пишет мемуары, читали их только родные и друзья.

Основной массив воспоминаний частных лиц о революционной поре был опубликован примерно в 70–80-е годы XIX века — даже не через поколение, а через два поколения после описанных событий. Тогда уже умерли все участники этих исторических дел и даже, может быть, уже дети их сошли со сцены, так что можно было не опасаться скандала — хотя все равно бывало, что кто-то обижался. Но мемуары маркизы де Ла Тур дю Пен вышли еще на поколение позже. Ее сыну, для которого она писала, рассказы матери оказались не слишком интересны, и он ее не особенно поощрял к этому занятию. Но тем не менее, слава богу, он их не выкинул, сохранил. Он завещал их племяннику, сыну покойной сестры. Того тоже эти мемуары, видимо, не особенно заинтересовали. Он, в свою очередь, передал их своему сыну, и как раз вот этот сын, правнук маркизы, уже немолодым человеком подумал: «Все издают воспоминания, можно и эти издать». Мемуары маркизы вышли только в начале XX века.

Обычно авторы такого рода мемуаров не претендуют на вклад в историческую науку, а скромно пишут в предисловии: «Это все было очень интересно для меня, и я думаю, что это будет интересно для моей дочери». Или: «Я не знаю, что вы подумаете об этом, мои дорогие племянники, но я записала это всё для вас». Маркиза де Ла Тур дю Пен в своей рукописи прямым текстом пишет, что хотела бы описать для своего сына мир, в котором она жила в молодости. Эймар был поздним ребенком, самым младшим ее сыном и единственным из ее детей, кто ее пережил. Она его родила в тридцать восемь лет, и это было уже, разумеется, наполеоновское время, так что дореволюционное время он просто не застал.

— Насколько сильные изменения произошли с тех пор в обществе и мире?

— У многих современных людей есть, наверное, такое ощущение, что мир тогда менялся не так быстро, как сейчас, и действительно, есть вещи, которые очень долго не менялись. Когда я подбирала картинки для историй разных людей, упомянутых в мемуарах маркизы, то смотрела и картины того времени, и старые фотографии. Некоторые места в конце XIX века не сильно отличались от того, какими они были в конце XVIII. А сегодня, конечно, там все выглядит совсем иначе.

Но и тогда в мире изменения были невероятные. Маркиза де Ла Тур дю Пен постоянно обращала на это внимание. Она пишет: «В Италию в те времена ездили гораздо меньше. Красивых дорог через Монсени и Семплон еще не существовало. Пароходов не было».

Впрочем, как я уже говорила, очень большую проблему представляли названия всевозможных учреждений, воинских знаний, должностей. К сожалению, я не смогла найти себе консультантов, которые бы мне точно сказали, как это все должно называться по-русски. Я, естественно, искала русские источники подходящего времени и что-то смогла найти, но в остальном пришлось справляться самостоятельно.

Начиная перевод, я пыталась строить фразы так, как они строились в русских текстах того времени. И писать, например, не «с большой охотой», а «с большою охотою», как-то так. Но потом я решила, что не надо этого делать, потому что мне хочется, чтобы книгу читали не столько историки, сколько обычные люди. Это по-человечески очень интересная история, и не надо дополнительно усложнять людям знакомство с ней.

— А как бы вы охарактеризовали стиль, в котором пишет маркиза? Не случается ли ей отклонятся от документальности и впадать в литературность? Не увлекал ли ее сам акт письма, заставляя описывать события по заимствованным лекалам?

— Нет, литературности в ее воспоминаниях нет никакой, потому что она точно не литератор: она в принципе никогда сочинительством не баловалась, и никаких амбиций в смысле литературы у нее не было. Никаких особых литературных приемов она не использует, в некоторых местах она остроумна, но к шуткам не склонна.

И я не знаю, брала ли она пример с каких-то образцов мемуаристики. Конечно, она была знакома со многими мемуарами, как изданными, так и рукописными; например, она упоминает, что читала рукопись Виктории де Ларошжаклен, которая вместе с мужем была в Вандее во время контрреволюционного мятежа. Она хорошо умела писать письма, и мемуары свои тоже писала, как писала бы письмо близкому человеку.

— На встрече в библиотеке я немного рассказывала о ситуации с мемуарами в ту эпоху. Безусловно, тогда, как и сейчас, встречались люди, которые писали мемуары, чтобы что-то кому-то доказать, в чем-то оправдаться, представить свою версию событий. В таком случае человек описывает историю недавнюю или даже практически современную, тут же это публикует, и это тема для скандального обсуждения. Но обычно мемуары писались для своих или вообще только для себя. Друзьям иногда давали прочитать, иногда это как-то дальше расходилось, но публикация не предполагалась. Рукопись завещали сыну, племяннику, падчерице, подруге — такие примеры сплошь и рядом. Иногда специально оговаривали, что опубликовать можно когда-нибудь потом, когда все современники уже умрут, чтобы не давать повода для скандала. А женщины, если только это не были профессиональные писательницы вроде Жермены де Сталь или госпожи де Жанлис, чаще всего не только не ставили себе задачи что-то политическое доказывать, но и специально подчеркивали частный характер своих записок. Даже если было известно, что та или иная дама пишет мемуары, читали их только родные и друзья.

Маркиза свои мемуары вообще не афишировала. Воспоминания предназначались сыну. Литературных амбиций маркиза не имела и написанное никому больше не показывала.

Основной массив воспоминаний частных лиц о революционной поре был опубликован примерно в 70–80-е годы XIX века — даже не через поколение, а через два поколения после описанных событий. Тогда уже умерли все участники этих исторических дел и даже, может быть, уже дети их сошли со сцены, так что можно было не опасаться скандала — хотя все равно бывало, что кто-то обижался. Но мемуары маркизы де Ла Тур дю Пен вышли еще на поколение позже. Ее сыну, для которого она писала, рассказы матери оказались не слишком интересны, и он ее не особенно поощрял к этому занятию. Но тем не менее, слава богу, он их не выкинул, сохранил. Он завещал их племяннику, сыну покойной сестры. Того тоже эти мемуары, видимо, не особенно заинтересовали. Он, в свою очередь, передал их своему сыну, и как раз вот этот сын, правнук маркизы, уже немолодым человеком подумал: «Все издают воспоминания, можно и эти издать». Мемуары маркизы вышли только в начале XX века.

— Да, прошло очень много времени. Значит, такого рода рукописи передавались из поколения в поколение как своего рода семейные реликвии, пока в какой момент кто-то не решал, что это может быть интересно для публикации?

— Да, какие-то воспоминания оставались в семьях, какие-то у друзей. Вот, скажем, еще одна маркиза, маркиза Де Лаж де Волюд, воспоминания об эпохе Террора и о своей эмиграции написала по просьбе испанской герцогини Монтихо, которая ее приютила в Испании. Маркиза де Лаж де Волюд много ей рассказывала, и когда они расставались, та попросила: «Напишите для меня все, о чем вы рассказывали» и даже обеспечила ее секретарем, который за ней записывал. Записки маркизы де Лаж де Волюд, таким образом, были составлены специально для герцогини Монтихо. И они тоже были изданы только через два или три поколения.

— Да, какие-то воспоминания оставались в семьях, какие-то у друзей. Вот, скажем, еще одна маркиза, маркиза Де Лаж де Волюд, воспоминания об эпохе Террора и о своей эмиграции написала по просьбе испанской герцогини Монтихо, которая ее приютила в Испании. Маркиза де Лаж де Волюд много ей рассказывала, и когда они расставались, та попросила: «Напишите для меня все, о чем вы рассказывали» и даже обеспечила ее секретарем, который за ней записывал. Записки маркизы де Лаж де Волюд, таким образом, были составлены специально для герцогини Монтихо. И они тоже были изданы только через два или три поколения.

Обычно авторы такого рода мемуаров не претендуют на вклад в историческую науку, а скромно пишут в предисловии: «Это все было очень интересно для меня, и я думаю, что это будет интересно для моей дочери». Или: «Я не знаю, что вы подумаете об этом, мои дорогие племянники, но я записала это всё для вас». Маркиза де Ла Тур дю Пен в своей рукописи прямым текстом пишет, что хотела бы описать для своего сына мир, в котором она жила в молодости. Эймар был поздним ребенком, самым младшим ее сыном и единственным из ее детей, кто ее пережил. Она его родила в тридцать восемь лет, и это было уже, разумеется, наполеоновское время, так что дореволюционное время он просто не застал.

— Насколько сильные изменения произошли с тех пор в обществе и мире?

— У многих современных людей есть, наверное, такое ощущение, что мир тогда менялся не так быстро, как сейчас, и действительно, есть вещи, которые очень долго не менялись. Когда я подбирала картинки для историй разных людей, упомянутых в мемуарах маркизы, то смотрела и картины того времени, и старые фотографии. Некоторые места в конце XIX века не сильно отличались от того, какими они были в конце XVIII. А сегодня, конечно, там все выглядит совсем иначе.

Но и тогда в мире изменения были невероятные. Маркиза де Ла Тур дю Пен постоянно обращала на это внимание. Она пишет: «В Италию в те времена ездили гораздо меньше. Красивых дорог через Монсени и Семплон еще не существовало. Пароходов не было».

На ее глазах развернулась не только социальная революция, но и техническая. И маркиза всем этим интересовалась, обращала внимание и на пароходы, и на дороги, и на каналы — на все на свете.

А что касается общественных изменений, то вот вам яркая деталь: слово «очередь» она пишет курсивом, это для нее неологизм. Понятно, что неологизмами были всевозможные «секции», «праздники Федерации» и «удостоверения гражданственности», но очереди за хлебом тоже были новым явлением. То есть голод, голодные бунты, разные проблемы с продовольствием при Старом порядке были, а вот карточная система и очередь за хлебом по карточкам — новые явления, которые, к сожалению, не остались в истории чем-то уникальным.

— Я подумал о еще одном постоянно меняющемся явлении — о языке. Каким маркиза пишет языком, насколько он современен, делали ли вы с ним при переводе что-то, чтобы человек, который будет читать книгу по-русски, все время держал в голове, что это говорит маркиза стародавних времен?

— Тут принципиально важно, что в русском языке граница понятного для нас проходит примерно по Пушкину. То, что у Пушкина и после него, мы понимаем более или менее легко, а то, что до Пушкина, уже требует некоторого перевода. А во французском языке эта граница проходит на полтораста лет раньше. XVIII век читается без перевода, кроме каких-то очень специфических, архаичных юридических текстов, которые еще воспроизводят модели трехсотлетней давности. А нормальный язык относительно грамотных людей был в целом уже похож на нынешний. Да, какие-то жаргонные словечки с тех пор изменились, у слов добавились новые значения, а старые частично забылись, да, раньше была более сложная и разветвленная грамматика, фразы длиной на полстраницы, но это все можно пережить, это все равно понятно.

А что касается общественных изменений, то вот вам яркая деталь: слово «очередь» она пишет курсивом, это для нее неологизм. Понятно, что неологизмами были всевозможные «секции», «праздники Федерации» и «удостоверения гражданственности», но очереди за хлебом тоже были новым явлением. То есть голод, голодные бунты, разные проблемы с продовольствием при Старом порядке были, а вот карточная система и очередь за хлебом по карточкам — новые явления, которые, к сожалению, не остались в истории чем-то уникальным.

— Я подумал о еще одном постоянно меняющемся явлении — о языке. Каким маркиза пишет языком, насколько он современен, делали ли вы с ним при переводе что-то, чтобы человек, который будет читать книгу по-русски, все время держал в голове, что это говорит маркиза стародавних времен?

— Тут принципиально важно, что в русском языке граница понятного для нас проходит примерно по Пушкину. То, что у Пушкина и после него, мы понимаем более или менее легко, а то, что до Пушкина, уже требует некоторого перевода. А во французском языке эта граница проходит на полтораста лет раньше. XVIII век читается без перевода, кроме каких-то очень специфических, архаичных юридических текстов, которые еще воспроизводят модели трехсотлетней давности. А нормальный язык относительно грамотных людей был в целом уже похож на нынешний. Да, какие-то жаргонные словечки с тех пор изменились, у слов добавились новые значения, а старые частично забылись, да, раньше была более сложная и разветвленная грамматика, фразы длиной на полстраницы, но это все можно пережить, это все равно понятно.

Впрочем, как я уже говорила, очень большую проблему представляли названия всевозможных учреждений, воинских знаний, должностей. К сожалению, я не смогла найти себе консультантов, которые бы мне точно сказали, как это все должно называться по-русски. Я, естественно, искала русские источники подходящего времени и что-то смогла найти, но в остальном пришлось справляться самостоятельно.

Начиная перевод, я пыталась строить фразы так, как они строились в русских текстах того времени. И писать, например, не «с большой охотой», а «с большою охотою», как-то так. Но потом я решила, что не надо этого делать, потому что мне хочется, чтобы книгу читали не столько историки, сколько обычные люди. Это по-человечески очень интересная история, и не надо дополнительно усложнять людям знакомство с ней.

— А как бы вы охарактеризовали стиль, в котором пишет маркиза? Не случается ли ей отклонятся от документальности и впадать в литературность? Не увлекал ли ее сам акт письма, заставляя описывать события по заимствованным лекалам?

— Нет, литературности в ее воспоминаниях нет никакой, потому что она точно не литератор: она в принципе никогда сочинительством не баловалась, и никаких амбиций в смысле литературы у нее не было. Никаких особых литературных приемов она не использует, в некоторых местах она остроумна, но к шуткам не склонна.

И я не знаю, брала ли она пример с каких-то образцов мемуаристики. Конечно, она была знакома со многими мемуарами, как изданными, так и рукописными; например, она упоминает, что читала рукопись Виктории де Ларошжаклен, которая вместе с мужем была в Вандее во время контрреволюционного мятежа. Она хорошо умела писать письма, и мемуары свои тоже писала, как писала бы письмо близкому человеку.

#16

Портрет маркизы де ла Тур дю Пен

— А почему она перестала писать? И почему она, кстати, вообще начала писать?

Если бы они остались в Америке, у них были бы все шансы благополучно вписаться в местное общество. Хотя муж, конечно, хотел перебраться куда-нибудь ближе к Канаде, где больше говорили по-французски. Как пишет маркиза, он по-английски все хорошо понимал и мог объясниться, но ему было бы приятнее говорить по-французски. Для нее это проблемы не составляло: она по-английски говорила с детства. В Америке имелись знакомые в верхушке местного общества. Среди тех, с кем они там общались, был, например, тесть Александра Гамильтона. И с самим Гамильтоном они тоже были знакомы.

— Им не пришлось бы всю жизнь быть фермерами?

— Им пришлось бы быть фермерами. Но ничего унизительного в этом не было. Разумеется, это была небогатая жизнь, трудовая жизнь: маркиза сама обстирывала и обшивала всю семью, и еще производила масло на продажу. Она носила обычную фермерскую одежду, но при этом, когда отправлялась в гости к своим высокопоставленным знакомым, одевалась в приличное платье. В целом они встраивались в эту жизнь гораздо лучше большинства других эмигрантов. Она вспоминает о каких-то других французских эмигрантах, которые себя в Америке совершенно не находили, потому что не имели ни малейшего представления о сельской жизни, не умели вести хозяйство. Она же осознанно старалась все понять, все освоить. Перед тем как заселяться в свой дом, их семья несколько месяцев прожила у местных фермеров. Они специально договорились, что будут жить по распорядку этой семьи и работать по хозяйству вместе со всеми. Когда они вернулись во Францию и получили обратно свой разоренный замок, их жизнь была ненамного богаче, чем в Америке, хотя, конечно, престижа было побольше. И библиотеку им вернули, повезло.

Маркиза де Ла Тур дю Пен с детства любила читать, и муж эту ее склонность разделял. Он даже на свадьбу подарил ей целый шкафчик книг, и она была очень тронута этим подарком. В эмиграции книги приходилось доставать с большим трудом. В мемуарах есть интересный фрагмент о том, как во время второй эмиграции в Англию одна знакомая прислала маркизе абонемент в библиотеку — в тех условиях это была большая роскошь и большая радость, она подробно описывает, как там все было устроено.

— Начала просто потому, что ей было уже пятьдесят и было о чем вспомнить. К этому моменту она лишилась почти всех детей. У нее оставались только старшая дочь, которая, впрочем, тоже скоро умерла, и сын Эймар. Ей хотелось, очевидно, чтобы он знал ее историю. Писала она мемуары до первой половины 1840-х годов. Когда она оставила это занятие, ей было уже за семьдесят. И она прожила еще несколько лет. Но, во-первых, напомню, со стороны своего сына она не встретила ожидаемой заинтересованности. А во-вторых, после 1815 года у нее больше не было особых приключений. Она была нормальной женой посла, вела обычную жизнь. Таких ярких моментов, как, например, встречи с Наполеоном, в этой жизни больше не было, а огорчений случалось все больше и больше.

— А как она относилась к Наполеону?

— На нее очень действовало его обаяние, как теперь говорят, харизма. Она пишет о нем через много лет, и видно, какое это было сильное впечатление. Никакой критики в его адрес она не высказывает, хотя после реставрации их семья благополучно служила Бурбонам. В последний раз она виделась с Наполеоном, когда ездила хлопотать за мужа: его уволили с должности префекта из-за интриг недоброжелателей, и маркиза моментально подхватилась, поехала в Париж, добилась аудиенции, изложила свою версию событий и добилась для него назначения в другую префектуру. Очень деятельная женщина. И Наполеон, судя по всему, относился к ней с уважением.

— Вы говорили об «историях разных людей, упомянутых в мемуарах маркизы». Вы занимаетесь более глубоким изучением ее истории и ее окружения?

— Да, я раскапываю истории ее родственников, знакомых и разных других людей, которые упоминаются в ее мемуарах. И с удовольствием могу сказать, что многое удается найти. Меня очень интересует, как сложились их судьбы, ведь некоторых я просто полюбила как родных. Когда собирается какая-то более или менее законченная история, я ее выкладываю в ЖЖ, получилась уже целая серия «На полях мемуаров».

— Я хотел бы еще поспрашивать вас о пребывании маркизы де Ла Тур дю Пен с семьей в Америке. Где-то говорилось о том, что период, проведенный в Америке, маркиза вспоминала потом как чуть ли не самое прекрасное время своей жизни. Есть ли у вас ощущение, что она могла бы и хотела бы остаться там навсегда, если бы не муж и его желание делать политическую карьеру?

— Дело было не в карьере. Они все — не только де Ла Тур дю Пены, но и в принципе люди их круга — очень трепетно относились к состоянию, которое надо оставить детям. Им написали из Франции, что если они вернутся в течение года, то смогут вернуть ту собственность, которая была конфискована, но еще не распродана. И ради того, чтобы что-то спасти и оставить детям, они немедленно рванули домой. Во многих других воспоминаниях того времени рассказывается что-то подобное: где-то муж не рискнул вернуться из эмиграции, потому что ходил под смертным приговором, но жена поехала спасать собственность.

— А как она относилась к Наполеону?

— На нее очень действовало его обаяние, как теперь говорят, харизма. Она пишет о нем через много лет, и видно, какое это было сильное впечатление. Никакой критики в его адрес она не высказывает, хотя после реставрации их семья благополучно служила Бурбонам. В последний раз она виделась с Наполеоном, когда ездила хлопотать за мужа: его уволили с должности префекта из-за интриг недоброжелателей, и маркиза моментально подхватилась, поехала в Париж, добилась аудиенции, изложила свою версию событий и добилась для него назначения в другую префектуру. Очень деятельная женщина. И Наполеон, судя по всему, относился к ней с уважением.

— Вы говорили об «историях разных людей, упомянутых в мемуарах маркизы». Вы занимаетесь более глубоким изучением ее истории и ее окружения?

— Да, я раскапываю истории ее родственников, знакомых и разных других людей, которые упоминаются в ее мемуарах. И с удовольствием могу сказать, что многое удается найти. Меня очень интересует, как сложились их судьбы, ведь некоторых я просто полюбила как родных. Когда собирается какая-то более или менее законченная история, я ее выкладываю в ЖЖ, получилась уже целая серия «На полях мемуаров».

— Я хотел бы еще поспрашивать вас о пребывании маркизы де Ла Тур дю Пен с семьей в Америке. Где-то говорилось о том, что период, проведенный в Америке, маркиза вспоминала потом как чуть ли не самое прекрасное время своей жизни. Есть ли у вас ощущение, что она могла бы и хотела бы остаться там навсегда, если бы не муж и его желание делать политическую карьеру?

— Дело было не в карьере. Они все — не только де Ла Тур дю Пены, но и в принципе люди их круга — очень трепетно относились к состоянию, которое надо оставить детям. Им написали из Франции, что если они вернутся в течение года, то смогут вернуть ту собственность, которая была конфискована, но еще не распродана. И ради того, чтобы что-то спасти и оставить детям, они немедленно рванули домой. Во многих других воспоминаниях того времени рассказывается что-то подобное: где-то муж не рискнул вернуться из эмиграции, потому что ходил под смертным приговором, но жена поехала спасать собственность.

Если бы они остались в Америке, у них были бы все шансы благополучно вписаться в местное общество. Хотя муж, конечно, хотел перебраться куда-нибудь ближе к Канаде, где больше говорили по-французски. Как пишет маркиза, он по-английски все хорошо понимал и мог объясниться, но ему было бы приятнее говорить по-французски. Для нее это проблемы не составляло: она по-английски говорила с детства. В Америке имелись знакомые в верхушке местного общества. Среди тех, с кем они там общались, был, например, тесть Александра Гамильтона. И с самим Гамильтоном они тоже были знакомы.

— Им не пришлось бы всю жизнь быть фермерами?

— Им пришлось бы быть фермерами. Но ничего унизительного в этом не было. Разумеется, это была небогатая жизнь, трудовая жизнь: маркиза сама обстирывала и обшивала всю семью, и еще производила масло на продажу. Она носила обычную фермерскую одежду, но при этом, когда отправлялась в гости к своим высокопоставленным знакомым, одевалась в приличное платье. В целом они встраивались в эту жизнь гораздо лучше большинства других эмигрантов. Она вспоминает о каких-то других французских эмигрантах, которые себя в Америке совершенно не находили, потому что не имели ни малейшего представления о сельской жизни, не умели вести хозяйство. Она же осознанно старалась все понять, все освоить. Перед тем как заселяться в свой дом, их семья несколько месяцев прожила у местных фермеров. Они специально договорились, что будут жить по распорядку этой семьи и работать по хозяйству вместе со всеми. Когда они вернулись во Францию и получили обратно свой разоренный замок, их жизнь была ненамного богаче, чем в Америке, хотя, конечно, престижа было побольше. И библиотеку им вернули, повезло.

Маркиза де Ла Тур дю Пен с детства любила читать, и муж эту ее склонность разделял. Он даже на свадьбу подарил ей целый шкафчик книг, и она была очень тронута этим подарком. В эмиграции книги приходилось доставать с большим трудом. В мемуарах есть интересный фрагмент о том, как во время второй эмиграции в Англию одна знакомая прислала маркизе абонемент в библиотеку — в тех условиях это была большая роскошь и большая радость, она подробно описывает, как там все было устроено.

#17

Я ваш читатель с 1974 года

#18

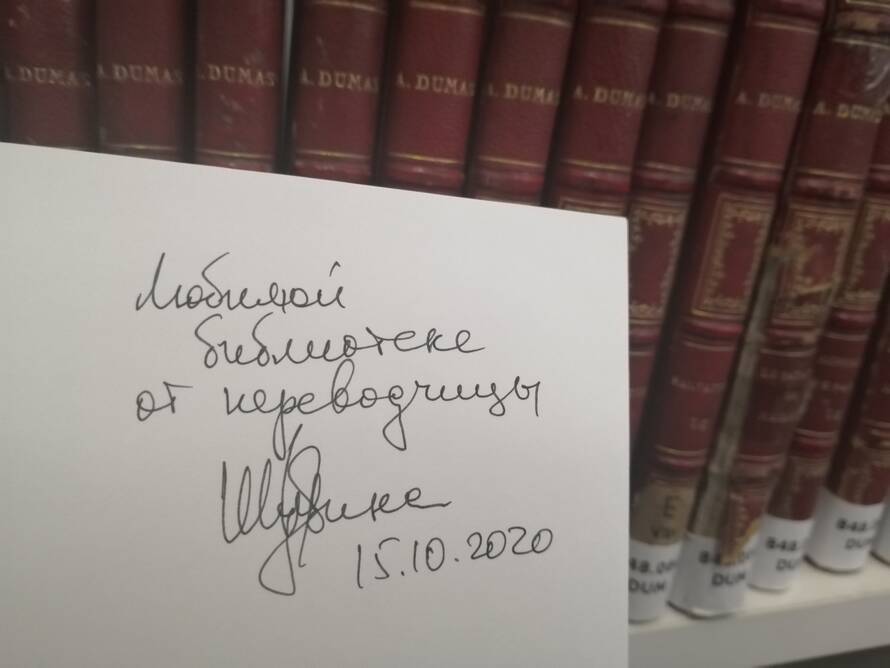

Дарственная надпись переводчицы на экземпляре «Мемуаров»

— И последний профессиональный вопрос. Играли ли библиотеки какую-то роль в вашей жизни. Связывает ли вас что-то с «Иностранкой»?

А теперь вот уже несколько лет с удовольствием открываю для себя все новые и новые возможности библиотеки — выставки, концерты, публичные лекции, семинары. Во «Франкотеке» прекрасный семинар по французской стилистике вел Леонид Степанович Сержан; очень надеюсь, что кончится эпидемия и семинар возобновится. Еще есть замечательная группа «Синий всадник», которая занимается медленным чтением на немецком языке, сейчас они вынужденно перешли в онлайн. Ну и, конечно, мне очень нравятся лекции Игоря Бордаченкова о людях наполеоновской эпохи — помимо того, что это просто интересно, эти лекции как раз и вдохновили меня на написание документальных историй о разных людях, которых маркиза де Ла Тур дю Пен упомянула в своих мемуарах.

Библиотека иностранной литературы — очень важное для меня место. Вы не догадываетесь, но я ваш читатель с 1974 года. Когда я училась в пятом классе, мой папа привел меня сюда и написал заявление, чтобы мне выдавали книжки на его читательский билет. Первую книгу мы взяли вместе с ним, а дальше я уже приходила сама. Книгу я помню до сих пор, это была «Графиня де Монсоро», двухтомное карманное издание, которое уже в библиотеке переплели — синий такой коленкоровый переплет, а сверху наклеена бывшая глянцевая обложка. Большинство книг в абонементе были такие. По этой книге я научилась читать по-французски — то есть читать без словаря, воспринимая текст напрямую, без мысленного перевода на русский.

Я довольно много здесь читала, наверное, до начала девяностых годов; дальше уже стало можно доставать иностранные книги, а времени для походов в библиотеку, наоборот, стало меньше. Потом, в конце девяностых, наконец появилась возможность поступить в Институт иностранных языков на вечерний, и тут я уже приходила в читальный зал позаниматься, подбирала литературу для дипломной работы, в центре Британского совета слушала аудиозаписи.

А теперь вот уже несколько лет с удовольствием открываю для себя все новые и новые возможности библиотеки — выставки, концерты, публичные лекции, семинары. Во «Франкотеке» прекрасный семинар по французской стилистике вел Леонид Степанович Сержан; очень надеюсь, что кончится эпидемия и семинар возобновится. Еще есть замечательная группа «Синий всадник», которая занимается медленным чтением на немецком языке, сейчас они вынужденно перешли в онлайн. Ну и, конечно, мне очень нравятся лекции Игоря Бордаченкова о людях наполеоновской эпохи — помимо того, что это просто интересно, эти лекции как раз и вдохновили меня на написание документальных историй о разных людях, которых маркиза де Ла Тур дю Пен упомянула в своих мемуарах.

921

Центр междисциплинарных исследований